第8回「アルミニウムと健康」フォーラム開催報告

第8回「アルミニウムと健康」フォーラム開催報告 (PDF:189KB)

第8回「アルミニウムと健康」フォーラム開催のご案内

第8回「アルミニウムと健康」フォーラム開催のご案内 (PDF:340KB)

第7回「アルミと健康」フォーラム開催報告

第7回「アルミと健康」フォーラム開催報告 (PDF:285KB)

第7回「アルミと健康」フォーラム開催のご案内

第7回「アルミと健康」フォーラム開催のご案内 (PDF:312KB)

第6回「アルミと健康」フォーラム・質疑応答(NEWS LETTER NO.20)

第6回「アルミと健康」フォーラム・質疑応答(NEWS LETTER NO.20)(PDF:2,505KB)

第6回「アルミと健康」フォーラム開催報告(速報)

第6回「アルミと健康」フォーラム開催報告(速報)(PDF:342KB)

| 当会でも、日頃マスコミ報道に疑問を持たざるを得ないことが多い。 今回は報道の渦中で活躍中の毎日新聞小島記者の講演を3回にわたって掲載する。(2005年8月の当協議会講演会)

毎日新聞の生活家庭部に来まして、18年になります。食の安全や環境問題を担当しています。最近は、ダイオキシンや環境ホルモンといわれる化学物質やBSE(牛海綿状脳症)などリスクにかかわる情報がどのように消費者に伝わるかに関心があります。 結論から言いますと、リスクはメディアを通じると増幅されるわけですが、なぜ、そうなるかの構図に関心を寄せています。 それでは、具体的な話から始めましょう。 レジュメに日本経済新聞に出た作家の瀬戸内寂聴さんの記事があります。瀬戸内さんが今の子供たちに対する考え方を述べたものです。 瀬戸内さんは次のように言っています。「いまの子供たちは、相手が何を欲しているのか、どうしてほしいのかを考え、想像する力がない」「隣に座った子供の顔色が悪くても、『痛い』『苦しい』と訴えるまで何も気づかない。友達のお父さんがリストラで仕事を失ったときに、大変だろうなという気持ちすら浮かばないのでは」 これを読むと、おそらく大抵の大人はこれに賛同するのではないかと思います。今の子供たちには想像力や感性、思いやりが欠けていると考える大人が多いからです。実は、私もそうだと思っていました。ところが、ある社会学者の話を聞いて、私の考えが変わりました。 その社会学者は、瀬戸内さんは事実を見ていないと言うのです。その社会学者は実際に子供たち(高校生や大学生も含む)に会って話を聞いたのです。その結果、子供たちの多くは次のように答えました。「友達が困っているのは分かっているけれど、下手に声をかけたり、サポートしたりすると逆に相手の心を傷つけてしまうので、黙っているほうがいいのだ」。 |

|

| ■限られた情報で判断してはいけない | |

| つまり、いまの子供たちは相手の気持ちが分かると、むしろ手を貸さないのがマナーなのだと考えるわけです。声を掛けるとかえって悪いと思っているのです。いまの若い世代と大人の世代では、対処の仕方が違うのです。 その社会学者は、「瀬戸内さんが間違った判断を下したのは、自分の勝手な想像と限られた情報のもとで判断をくだしたからだ」と言うのです。だから、瀬戸内さんの言う「いまの子供たちは想像力がない」という見方は誤っているのです。 ここで言えることは、限られた情報を基に判断すると誤った結論を導くということです。 私も化学物質などに関する報道に携わっているわけですが、この話はリスクも同じだと私は思ったのです。多くの消費者はダイオキシンや電磁波、BSEなどいろいろなリスク情報に対し、漠然とした不安、危ないという意識を簡単にもってしまうのですが、でも、中身をよく見ると、そういう不安、危険の意識は瀬戸内さんの想像と同じではないか、と思うわけです。 |

|

| ■リスク増幅効果 | |

| では、なぜ消費者の多くは残留農薬や環境ホルモン、食品添加物、電磁波などに「不安」や「危険」を感じているのでしょうか。 その主な要因のひとつは、メディアの「リスク増幅作用」にあるのではと思っています。 専門家が考えるリスクと消費者が抱くリスクは異なるというのが私の考えです。どういうことかと言うと、専門家が考える客観的なリスクは、図のようにある①物質の毒性(ハザード)×(2)その毒性の体内摂取量(毒性が人にふりかかる確率、頻度と言い換えてもよい)です。これに異論を唱える人は少ないと思います。いくら毒性が強くても、実際に人が摂取する量がゼロなら、人へのリスクはありません。 では、マスコミはどう報道するのでしょうか。マスコミはどちらかというと、毒性が人にふりかかる確率よりも、毒性(ハザード)を重視します。人の摂取量が無視できるほどの量でも、ハザードがあると「それは問題だ」と書くわけです。専門家は(2)を、マスコミは(1)を重視してリスクを報道するのがリスク増幅効果のパターンです。 もうひとつ重要なことがあります。消費者の主観的なリスクです。主観的なリスクは図のように、(1)(毒性)×(2)(起きる頻度)×(3)(情報の非公開、行政への不信、消費者の決定への参加の是非、個人で避けられるかどうかの自発的なリスクかどうか、など)で決まり、(3)が新たに加わります。 マスコミはこの(3)を特に重視します。いくら毒性と頻度が小さくても、つまり、いくらBSEの感染の可能性が小さくても、「米国が圧力をかけてくる」とか「日本のようにえさの管理をしていない」とか「合成ホルモン剤を使っている」とか、ニュースにかかわる特質を重視して、報道しますから、米国の牛肉は危ないと伝えるわけです。 もうひとつ、表1のようにリスクの判断にはベネフィットという(4)の要素も入りますが、ここでは、マスコミはベネフィットを伝えるのも忘れる傾向があるということを指摘するにとどめます。インフルエンザ薬の報道などで副作用ばかりを強調するのは、その例でしょう。 つまり、マスコミはリスクの大きさよりも、情報の非公開性のような(3)の要素を伝えるのが使命だと考えているわけです。ベネフィットが大きくても、それは無視されて、問題点だけが大きく報道される傾向があるのです。 |

|

| ■記者の使命 | |

| 私もリスクの大きさよりも、問題の否定的な側面、つまり問題点を指摘するのが記者の使命だと思っていました。ですから、たとえ小さなリスクでも、問題点をどんどん書いてきました。 たとえば、次の私の記事の例はその問題点にあたります。「組み換え大豆に未知の遺伝子配列」(2001年9月の夕刊の一面に書いた記事)。これは、いまの遺伝子組み換え技術では目的の遺伝子を正確な位置に組み込むことができないという問題点を指摘したものです。 銃で打ち込んでも、目的の遺伝子が切れて、変なところに入ってしまうという問題点もあります。 要するに「技術としては不完全」なので、人体に影響はないにしても、やはり問題だというふうに当時は考えていたわけです。そういう視点で組み換え作物の問題点を2~3年くらいにわたってずっと書いていたのです。この私の記事に対して、日本のバイオ企業や外資系の企業で組織した遺伝子組み換え検証委員会がネットで盛んに批判していました。ネットでは「こういう記事を書いて、恥ずかしくないですか」とか「もっと勉強してくださいよ」とか「市民団体の機関誌にしてはだめよね」みたいな非難、中傷がよく出ていました。 この非難には私はあまり動じませんでした。むしろ「小島さんは英雄ですね」と市民団体から言われたくらいで、むしろ名誉くらいに思っていました。 企業の人に言いたいのですが、記者の記事を非難しても効果はありません。逆に相手を怒らせ、ますます険悪な関係になっていくだけです。ネットでしかも匿名で責めてもだめです。特に匿名による中傷は最悪でしょう。なぜなら、逆にもっと問題点を書いて困らせようかなと思っただけですからね。 ところが、いまは私はこの遺伝子組み換え検証委員会(おそらく!)の人たちに招かれて、よく話をするようになりました。いまは険悪な関係ではありません。 |

|

| ■環境によいから植える | |

| 私が変わったのは、なぜでしょうか。 いま米国では大豆の9割が遺伝子組み換えになっています。アルゼンチンでは大豆のほぼ100%が組み換えになりました。それにしても、なぜこうも組み換え作物が増えるのでしょうか。 実は、2001年秋、米国へ行くまで遺伝子組み換え作物の現場を見たことがなかったのです。その年の秋に米国で遺伝子組み換え作物を生産する農家に会ってから、私の考え方が変わったのです。2004年にも米国へ行き、組み換え作物を見てきました。 会った生産者は2回合わせて約20人。どの生産者たちも異口同音に強調したのは「環境によいから、組み換え作物を栽培する」でした。組み換え作物の栽培がスタートしたのは1996年です。ある特定の除草剤をまいても、枯れない大豆が最初でした。ある生産者はまず畑の1割で組み換え大豆を植え、成果があったため、翌年は2割に増やし、次々に拡大し、とうとう畑の100%を組み換えにしていました。 なぜ、組み換え作物は環境によいのでしょうか。農薬の量が減る。農薬の散布が減って、地下水の農薬汚染が減るというのだ。農薬の散布回数が減って、労力が大幅に省ける。収穫量はあまり上がらないので、経営的なコスト削減はそれほど大きくなかったものの、労力の削減は相当に成果が上がっていた。生態系では益虫が増えるというメリットを指摘した生産者もいた。 組み換え作物だと不耕起栽培が可能になり、大地の栄養分や表土が流失しなくなるというメリットもある。これは結構大きなプラスだが、日本ではあまり知られていませんね。 米国の生産者たちに対して「日本の消費者は組み換え作物は危険だと思っている」と言うと、びっくりした様子だった。農薬が減るのに、なぜ危険なのだと不思議な顔をしていたのです。 日本の消費者が米国に組み換えでない作物を求めるほど米国の生産者たちは農薬をせっせと使って、日本に輸出するというおかしな構図になるわけだ。 |

|

| ■ベネフィットを知らせることも重要 | |

| なぜ、こういう誤解が生じたのだろうか。 私自身も含め、日本の記者たちは組み換え作物のメリットを知らないのです。日本では市民団体などが中心になって組み換え作物のマイナス面ばかりを主張しますから、報道される内容もマイナス面が多くなってしまいます。だから、日本の消費者は「組み換え作物は危険」というイメージをもってしまったのでしょう。これは報道が大きな要因を占めていると思います。たとえ行政や専門家が組み換え作物のプラス面を流しても、メディアは問題点を指摘するのが使命だと思っていますから、そういうメリットはなかなか流れません。 メディアの使命は問題点を警告することだ。こういう考え方を日本の記者たちがもっている限り、日本の消費者はマイナス面を吹き込まされるわけです。逆にいえば、行政や企業は組み換え作物のメリットを記者たちに伝える努力を怠ってきたということも言えるでしょう。 私はいまでも組み換え作物には問題点が多少なりともあるとは思っています。花粉の交雑や技術自体の不完全性などです。有益な面は多いですが、夢の技術とはいえません。さらにいえば、環境が急激に変わったときに本当に新しい組み換え作物が生き延びていけるのかという、進化をくぐり抜けていない点も未知の要素として問題のひとつかなという思いもあります。 しかし、リスクとベネフィットを考えたときに、ベネフィットを全く知らなかったということを恥ずかしく思ったのです。そのことに気づかせてくれたのが米国での現場でした。 瀬戸内さんの話に翻訳すれば、限られた情報で判断をくだすと間違った結論を導くということです。日本のメディアは組み換え作物のメリットとディメリットをよく知ったうえで報道していないという点が一番の問題でしょうね。 記者を変えるには、非難中傷するよりも、正しい事実や本当の現場を見せることのほうが大事だということです。 こういう例でお分かりのとおり、なぜ私がリスクに関する情報に関心が強くなったのかといいますと、日本のメディアが流すリスク情報が「危ない」というほうに傾く性質をもっているという構図に気付いたからです。 なぜ、そうなったでしょうか。私の体験をお話しします。環境ホルモンでいえば、私はその危険性、問題点を指摘するのが使命だと思っていました。化学物質のリスクの大きさがどれくらいか、という点はあまり頭にはありませんでした。問題点を読者と共有するのがまず大事だと思ったからです。ですから、プラスチックの原料のビスフェノールAの生殖への影響とか、塩化ビニールを燃やせばダイオキシンが発生するとか、電磁波にはがんのリスクがあるとか、とにかく問題点をいろいろと書いてきました。 |

|

| ■消費者の反応 | |

| ところが、こういう記事を読んだ読者の反応、反響をみていて、私の意図とは違う反応に出会い、リスクの大きさをしっかりと伝えていかないと間違った判断を与えてしまうのでは、と思うようになったのです。 たとえば、塩化ビニールのおもちゃに使われているフタル酸エステルという可塑剤がありますが、これを大量にネズミに与えると、確かに精子が減るという実験がありました。だから、新聞では当然、動物実験で大量に与えたら、精子が減りましたという記事を書くのですけれども、それを読んだ女性の読者から「いま自分の子供がおもちゃをなめている。子供への影響はないのでしょうか。そのおもちゃを捨てるべきかどうか悩んでいる」という電話があったのです。 「おもちゃをどのくらい、なめるのですか」と聞いたら、「2回か3回ぐらい」と言うのです。2回か3回なめたぐらいでは、影響はほとんどゼロです。「全然問題ないですよ」と言ったのですが、その女性は「記事にはちゃんと精子が減ると書いてあった」というのです。 動物実験にせよ、試験管での試験にせよ、読者は危ないという情報だけをインプットして、リスクを避ける行動をとっているのかな、と思ったのです。おもちゃから揮発する可塑剤はどうみてもごく微量だ。日常的な生活でおもちゃにさわったところで、少々なめたところで子供に悪影響があるとは思えない。それでも、記事を書くときはこれこれの実験でこういう毒性があったと報道するのが警告だと思っているのがいまの記者たちです。私もそうでした。しかし、読者の反応を知って、リスクの大きさをちゃんと伝えることが重要だと思うようになったわけです。 |

|

| ■ジャンク情報 | |

| 母乳からダイオキシンが検出される問題も同じですね。女性の読者から「今、子供に母乳を与えているが、私は子供がアトピーになるといけないので、母乳は与えたくない。でも、夫は母乳を与えたほうがいいといっている。夫婦げんかになってしまった。どっちの道を取ればいいか」という電話がかかってきたこともあった。 たとえ、母乳にダイオキシンが含まれていても、「母乳自体にはダイオキシンのリスクを上回るベネフィット、免疫をつけるとか、脳の発達にいいというメリットがあるのだから、やはり母乳は与えるべきです」といまならすぐに言えるが、当時は簡単には言えなかった記憶があります。ベネフィットの重要性を認識していなかったからです。 市民団体は危険性を指摘するのが仕事ですから、それにひきずられるとマイナス面だけを伝えることになってしまう。市民団体の指摘が正しいこともあるので、一概には言えませんが、往々にして市民団体の情報はベネフィットよりもハザードに偏っています。 たとえば、うまみ調味料のグルタミン酸ナトリウムに関しては、いまだに市民団体は「ネズミの実験で脳に障害があった」といい続けています。ネズミの血管にグルタミン酸ナトリウムを注射すれば、障害が出ても少しもおかしくないのに、それを知らないばかりに「グルタミン酸ナトリウムを取ると頭に障害」といった情報はいまも時々流れてしまう。記者の勉強不足もあるでしょうが、こういう危険情報を確認する作業を記者が怠りやすいという事実もあるのでしょう。 グルタミン酸ナトリウムが石油からできているといまも書いている本(メディアのひとつ)に出会う。これもメディアの悪い癖だ。組み換え作物の現実をよく確かめないで、そのマイナスを報道するように、グルタミン酸ナトリウムがトウモロコシなどを原料にしているという事実を知らない記者たちがいます。これも不十分な内容の報道から消費者の誤解が生じる例でしょう。 マーガリンに含まれるトランス型脂肪酸も同じですね。トランス型脂肪酸のせいで、マーガリンやショートニングを食べているとクローン病になるとか、アトピーになるとか、そういうジャンク情報は横行している。市民団体の機関誌にも、こういう悪質なデマに近い情報が出ているのです。 水銀で自閉症になるというのもそうした情報ですね。こういうジャンク情報が流れるのはメディア(本や雑誌や機関紙も含め)を通じてです。 水銀で自閉症になるというのは、予防接種の注射液の中に水銀化合物が防腐剤として入っているという点が発端になりました。接種者たちに自閉症が多いというデータが確かにアメリカにはあるのですが、FDAがその後ずっと調べて、今は因果関係を否定しているのです。にもかかわらず、いったんこういう情報が出回ると、それを信じてしまう人が多いのが現状です。 メディアが流すときには、リスクが大きいか小さいかをはっきり書きませんからね。(次号に続く) |

| ■ミスリードする記事 |

| (前号から続く) きわめつけの悪い例が、朝日新聞の朝刊一面に出た「アレルギー性皮膚炎 犯人、洗濯機のカビ」という記事です。洗濯機のカビがアトピー性皮膚炎の原因かのように書いた記事です。 大阪市立大学の医学部の先生が記事の中で「洗濯機を替えたら症状が大きく改善した臨床例がありました。以前から洗濯機を疑っていた」と言っているので、その先生に聞いたのです。そうしたら、「改善した例はたった1例だけで、医学的な根拠はありません」という返事だった。たった1例で一面にもってくる大ニュースになっていたのです。 朝日新聞の記者はいったいこの記事で何を伝えたかったのでしょうか。洗濯機のカビを信じて、洗濯機を買い替えた人は経済的な損をするだけで、肝心のアトピーが改善することはおろか、精神的なショックもあるのではないか。だって、洗濯機のカビはアトピーの原因ではないからです。 朝日の記者はトクだね意識で書いて、スクープだと思って満足したかもしれませんが、それを信じた読者は大きな迷惑だったのです。なぜなら、ジャンク情報を信じている限り、リスクの回避にならないからです。むしろ、間違った情報を信じると、本当の治療、改善策は遅れていきます。 ところが、私の妻の職場では、このジャンク記事を読んで、みんなが洗濯機を替えたほうがいいのかな、と話題になっていたのです。当時はシャープの洗濯機が確かにカビができない洗濯機だったので、シャープにも問い合わせがいっていたのです。 2~3日後、東京の有明ビッグサイトで洗剤か何か環境に関する催しがありました。そこに行ったら、朝日新聞の洗濯機のカビのコピーが大量に積んである。 「洗濯機のカビでアトピーになります」と洗剤メーカーが朝日の記事を宣伝に使っていたのです。 ここで言えることは、メディアに載るジャンク情報で潤う企業があるということです。 「うちの料理、メニューは化学調味料を使っていません」と言って、化学調味料を悪者に見立てて、自分の製品を売っていこうという作戦をとる企業もいます。こういう企業はジャンク情報を巧みに利用する点でマスコミと同罪ですね、いや知っていて、ジャンク情報を消費者に流すわけですから、マスコミよりも悪質かもしれません。 「わが社のしょうゆは遺伝子組み換えではありません」といって、組み換えを悪に仕立てて、自社製品をPRする企業も同罪ですね。ハザードばかりを流すマスコミもよくないけれど、最近は、こういう巧妙な企業の行動はもっと問題と思うようになりました。業界で正しいリスク情報を伝えていかねばならないときに、こういう巧妙な企業の行動を業界でもチェックできないのでしょうか。自浄作用を期待したいものです。 |

| ■メディアが学者の批判に弱い |

| 前半部分をまとめておきましょう。 行政の流す情報にせよ、専門家が流す情報(学会の発表なども)にせよ、市民団体が流す情報にせよ、世論の多数が安全だという状況にせよ、どの局面でもメディアは「危ない」という情報に反応し、その危なさを強調して報道する傾向がある。これがメディアによる「リスク増幅効果」です。消費者がその不安過剰情報を信じて反応するとリスクの回避にならないということです。ですから、消費者の側にメディアリテラシーが必要なのです。 メディアは月光仮面のようなカッコいいことを言う学者に弱い一面もあります。BSEなどでいえば、「危険部位を100%除去することは不可能だ」とか「たんぱく異常プリオンが牛の体内をどう動いているかは正確には分かっていない」とかいう響きのよい批判にマスコミは弱い。 また、「(組み換え作物やクローン技術の問題では)生命を操作する技術には限界がある」とか「競争原理や経済至上主義ではなく、農を国の基礎にすえるべきだ」とかいった、美しい言葉による批判もよく載せる。これらの理想は確かに傾聴すべきだが、長期の政策構想ならいざ知らず、現に起きている問題には何の役にも立たない。 お金のない人に向かって、お金がなくても生きていける社会こそ築いていかねばならないと言ったところで慰めにはならないし、勇気づけにもならない。でも、こういう評論をマスコミは大好きだ。 BSEによる輸入牛肉のストップで3000億円以上の損失が出て、失業した人、自殺した人もいるのに、消費者の安全が最優先と言っているだけでは、何の役にも立たない。やはり冷静なリスクとベネフィットの計算、生産者にも目を向ける温かいハートが必要だろう。 企業が広報活動をするときは、こういうリスクの構図を知ったうえで何が必要かを考えることが大事です。解決策の一端は後半で述べます。 |

| ■電磁波 |

| また朝日新聞で恐縮ですが、「強い電磁波 頭痛の元?」という記事もジャンクに近い記事だったと思います。図書館に設置された図書盗難防止装置から出てくる電磁波で職員が頭痛などで困っているという記事です。私もこれを取材して、これはとても記事にならないと思ったのです。 なぜなら、盗難防止装置よりも強い電磁波が出ている装置や電化製品は世の中にいっぱいあります。ドライヤーや電気かみそりがそうですね。図書館だけでなく、レンタルビデオなどでも、防止装置から一瞬ですが、これよりも強い電磁波が出ています。そういうことを考えると、図書館の電磁波と頭痛や体調不良の間には、どうみても因果関係があるとは思えないのです。 結局、私は記事にはしませんでした。 案の定、装置のメーカー側はこの朝日の記事を問題視し、訂正記事を求めていたのです。 このように科学的な根拠がはっきりしないのに、大きな記事を流すというメディアの姿勢は問題でしょう。もちろん、科学的な根拠がなくても、被害に悩む人たちの状況を報道することは大切です。しかし、被害の報道をあたかも電磁波が原因かのように伝えることが問題なのです。 洗濯機のカビの記事と同じ構図ですね。 再び、朝日新聞の記事ですが、「公園の土や砂が鉛で汚染」という記事も問題でした。砂場にある鉛などの重金属はここ20年、30年間、ずっと減ってきているのに、いまも重大な問題があるかのように書いてあるのです。この記者はトクだね意識で書いているから始末が悪い。よくいえば正義感かもしれませんが、自分の情報がいかに的はずれのリスク情報かを知ったら驚くのではと思います。その記者の名前は記事に書いていないので、まず朝日新聞に文句を言う読者はいないでしょう。読者の中にはこういう警告的な記事をよい記事だと思っている人も多いと思いますが、生活者に本当のリスクを回避させる上ではよい意味での警告記事ではありません。 この砂場の記事は一面の大きな扱いでした。これも結局、リスクの大きさというものを全く考えず、ただ注目されればいい、危ないと書けば大きな記事になるという意識で記者が書いているのでは、ということです。 たまたま、この朝日の記事を読んだ毎日新聞の読者から「うちの子供はよく砂場で遊んでいる。重金属で汚染された砂場で遊ばせてもいいか。毎日新聞も書いてください」という問い合わせがあった。取材してみたら、重金属は減っているという内容でした。 結局、この記事は、遊んではいけないというほどの危険性はないのに、さも砂場が危ないかのように報道しています。洗濯機のカビと同じく消費者を惑わすだけのジャンク記事でしょうね。 砂場を怖いと思って、遊ばない方がよほど子供の五感の発達を奪ってしまい、リスクが大きい。このジャンク報道は消費者に「子供の脳や体の発達に必要な砂場遊びを遠ざけてしまう」というリスク回避どころか、正しい解決策を探る選択を閉ざしてしまう逆効果させ与えています。こういうジャンク報道に惑わされている消費者はかなりいるのでは、と思われます。 こういう記事のマイナス面、リスクの大きさの無頓着さに気付いていない記者はいまもおそらくジャンク情報を流しているでしょう。 |

| ■環境ホルモンでのリスク増幅効果 |

| メディアによる「リスク増幅効果」は、ほかにもあります。 環境ホルモンに関する記事では次のようなものがありました。環境省は環境ホルモンの疑いのあった12の物質をずっと調べていましたが、2002年、オクチルフェノールとノニルフェノールという二つの物質がメダカに生殖障害を起こしたと発表しました。 この発表では、どのメディアも「二つの物質が世界で初めて環境ホルモンと確認」とかいう内容で報道しました。メダカの実験で生殖障害が分かり、この知見は世界的な成果だといわんばかりの内容でした。 環境省は2つの化学物質を中心に発表したのですが、それをうのみにして、そのまま垂れ流しで報道したのが日本のメディアでした。環境省は発表の際に記者に対して分厚い資料を渡していたのですが、記者たちはその場でじっくりと読む時間はなかったようです。環境省が言ったことをただ書いているだけなんです。 私があとで報告書を読むと、二つの物質では確かにメダカへの影響があったけれども、ほかの10物質は影響がなかったと書いてあるのです。今まで問題があったといわれていた12の物質のうち、実は10物質はマウスなどの実験で全く問題がなかったという結論なのです。これは大ニュースです。私はあとで10物質は影響なし、と書きましたが、このように記者たちは環境省の発表に疑いをもたずに書いている。私は記者クラブには属していません。ですから、ゆっくりと2~3日かけて、資料を読む余裕があります。 クラブ詰めの記者たちはおそらくその場で100ページもの資料を読む余裕はないのでしょう。 この環境ホルモンの例は、発表のままを書くと、とんだ落とし穴に出くわすという例かもしれません。 結果的に、記者たちは「問題はなかった」という情報は書かず、「危ない」(生殖障害などがあった)という情報だけを流したわけです。行政が流す情報のうち、危ない方だけを特に強調して報道するという傾向があると思いますが、これはその典型ですね。記者が知ってか知らずか、それは分かりませんが、BSEでも危険部位が流れたという点だけが強調されて報道された例もありましたね。危険部位の量が全体の1%もなかったのに、1%だけが大袈裟に報道されたわけです。 |

| ■記者の勉強不足 |

| 環境ホルモンの例は、記者の勉強不足という面もからんでいます。 日本では遺伝子組み換え作物への風当たりが強いようですが、この裏には記者たちの知識不足、勉強不足もあるのではと思います。あまりにも初歩的なことをよく考えもせずに書いているからです。 例をあげましょう。今年夏、「遺伝子組み換えナタネ 内陸で広まる」「内陸部でも自生」といった記事が各紙に出ました。カナダから輸入された組み換えナタネの種がこぼれ落ちて、あちこちで自生しているという内容です。しかし、本当に自生しているのでしょうか。記者たちは、そこをよく確かめないで、市民団体からいわれるままに「繁殖」とか「自生」と書いているのです。 たとえば、「国内に広く繁殖している実態が浮かび上がった」と書いた記事もありましたが、この「広く繁殖している」という中身がどこまで正しいのか、という疑問をもつ記者がいないのですね。 すでにカナダからナタネを輸入して50年近くたちます。種がこぼれ落ちて自生するなら、セイタカアワダチソウのように、とっくにカナダ産のナタネがあちこちに繁殖していてもいいはずですが、そういう事実はありません。カナダのナタネは日本の風土ではそう簡単には繁殖しないのです。そういうことを考えないで、いとも簡単に「繁殖している」と書いてしまう記者たちが現にいるのです。こぼれ落ちた種が芽を出すものの、冬は越せず、やがて枯れるというのと、繁殖するのでは全く違います。組み換え作物だから、繁殖能力がすぐれているわけではありません。植物学者に聞くと、カナダのナタネが日本でどんどん繁殖するということは一般的にはありえないといいます。そういう声ををきっちりと取材して書いているかというと、そんなことはないのです。 |

| ■記者の資質 |

| さらにびっくりしたのは市民団体の発表内容のいい加減さでした。 ところが、発表した集会に実は私も行ったのですが、これを書いている記者の多くは発表した場にいなかったのです。行ってみたら、間違いだらけなのです。 例えば、一次テストと二次テストをやって、一次テストでは陰性であったけれども、二次テストでは陽性になってしまったとか、これは「菜の花ですよ」と写真が出ていましたが、実は全く異なった花だったのです。 また、特定のAという除草剤に反応した菜の花を、二次テストに回したら、今度はBという除草剤に反応したという発表もありました。そんなずさんな調査だったのに、記者たちはそれをそのまま信じて「組み換えナタネが日本で自生、繁殖」と書いているのです。全く情けない話です。本当に繁殖しているのであれば、これは組み換えナタネの環境へのリスク(わずかなリスクではあるが)といえるでしょうが、そういう事実はありません。 組み換え作物の問題でモンサント社と裁判を起こし、よく日本に来て、反対運動をしているカナダのシュマイザーさんが北海道に行って、いったん組み換えナタネが北海道に入れば、2、3年で繁殖し、従来の植物を駆逐するといった内容の発言をしました。それを聞いた記者たちはバカ正直にそのまま「2、3年で繁殖」と書いているのです。ここまでくると記者の勉強不足はやはり問題でしょう。2、3年で繁殖して広まってしまうことはありえません。少し冷静に考えれば分かりそうなのに、いわれたままに書いている。 |

| ■メディアを見抜くのは難しい |

| 記事の信憑性は意外と部外者には分かりません。 経済産業省の人に聞いたところ、経済産業省に関係している記事なら、すぐに間違いは分かるというのです。ところが、厚生労働省に関係した記事だと、どこに間違いがあるか見つけるのが難しいというのです。 自分と関係ない記事の誤りを見抜くのは容易なことではありません。まして一般の読者には無理でしょう。組み換え作物への不安がいまなお強い裏には、こういうミスリード的な情報が頻繁に流されるからでしょう。 マスコミも社会的な弱者を救うキャンペーンなどで大きな役割を果たし、有益な報道をたくさんしていると思いますが、こと遺伝子組み換えや電磁波、化学物質、BSEの問題になると、正確さというか、リスクの大きさが全く無視されて報道されてしまう。ここが最大の問題でしょうね。 残留農薬、食品添加物、電磁波、BSE、飲み水の汚染、組み換え作物、どのリスクも優先順位の低い小さいものです。にもかかわらず大きく報道され、消費者は過大な不安をもつ。 その反対に現に起きている客観的な大きなリスクについては、あまり注目されません。客観的な大きなリスクとは、人々が日常で体験する死亡や病気のことです。がんによる死亡者は年間約30万人もいます。糖尿病の患者は1000万人を超えます。昔の病気というイメージの結核でさえ、年間に2000人も死んでいます。 自殺者は年間に3万2000人もいる。うつの患者は100万人にも上る。若い人たちに多い性感染症の罹患者でも100万人もいます。1~4歳の子供が死んでいく原因で一番多いのは不慮の事故です。溺死や交通事故、階段か落ちる、水に落ちておぼれる。こういう不慮の事故はリスクが大きいのに注目されない。市民団体の人たちは不慮の事故で死んでも仕方がないと思うのだろうか。 妊娠中の栄養不足から来る低体重の新生児も大きな問題です。低体重の出生児は成人してから高血圧、糖尿病、精神障害などの病気にかかるリスクが高いという報告が世界的に出ています。こういうリスクに比べると、現実の残留農薬や食品添加物(アトピーやぜんそくとはほとんど関係ありません)のリスクはあまりにも小さいものです。 大きなリスクには注意をしないで、小さなリスクに注意を向ける。それがいまの消費者たちのリスク反応です。そういう消費者を作り出した一端を、メディアが担っているのではと思います。 |

| ■企業も同罪か |

| これまでにメディアを通じたリスク増幅効果について主に述べてきましたが、最近は企業が商品の販売を通じて流す情報にも問題があると思っています。これは消費者をあざむく「セールス効果」です。 具体的な例をいいましょう。「わが社の食品は化学調味料を使っていません」「イーストフードを使っていないパンです」「「無添加で安心の弁当です」「このしょうゆは遺伝子組み換え原料を使っていません」などです。 化学調味料とは、うまみ調味料のことでグルタミン酸ナトリウムのことです。別に危険な添加物でも何でもないのに、食品企業があえて自社の製品を売るために、化学調味料が危ない添加物かのように宣伝して売ろうとする。消費者に不安感を与えて売る商法ですね。これはメディアと同じく、「危ない」を売り物にする情報の流し方です。 企業は化学調味料の不使用をうたいながら、その一方で化学的な処理でできた「たんぱく加水分解物」を使っていたり、米発酵調味料を使っている。どちらも化学的にできたものなのに、なぜ化学調味料だけを悪者扱いにするのでしょうか。その方が企業の利益になるからでしょう。記事でいえば、トクだね意識と変わりないですね。 業界で認められた正式な言葉である「うまみ調味料」を使っていませんといって売るのが筋ではと、ある企業に言いましたら、うまみ調味料だと認知度が低いから、化学調味料という言葉を使っているとの説明でした。しかし、これは明らかにおかしい。あやふやな言葉をあえて使っているのは企業の方です。その方が売れるからです。化学調味料を使っていないということを大々的に宣伝している居酒屋チェーン店もあるようですが、これなどは消費者に「化学調味料は危ない」という印象を与える効果しかありませんね。こういう企業がなくならない限り、メディアが正しい情報を流しても、消費者の不安感はなくなりません。 「組み換え原料を使っていない」という表示も消費者に「組み換えは悪いものだ」という不安感を与えているでしょうね。同じ企業でありながら、組み換え原料を使っているときには何も表示せず、使っていないときだけ「不使用」をうたう例もある。これこそ消費者を欺く行為で許しがたいものだと思います。 企業は、いまの消費者はリスクに過敏すぎるといいますが、そういう消費者を作り出している一端を担っているのが実は企業なのだという面もあるのです。 アミノ酸を添加しただけの清涼飲料が売れるのも不思議といえば不思議ですね。グルタミン酸ナトリウムもアミノ酸の一種なのに、消費者はグルタミン酸ナトリウムには悪いイメージをいだき、アミノ酸飲料には良いイメージをいだく。このへんは企業の戦略が成功した結果なのか分かりませんが、消費者の思考はいったいどうなっているのでしょうか。(次号に続く) |

| ■市民団体を見習おう |

|

(前号から続く) 市民団体が流す不安情報がメディアを通じて消費者に届きやすいのは、市民団体の情報の流し方がうまいからでしょう。 先程のグルタミン酸ナトリウムでいえば、日本消費者連盟は「グルタミン酸ナトリウムで脳に障害がある」と延々と言い続けている。30年以上も前の米国の実験でネズミにグルタミン酸ナトリウムを注射したら、脳に障害があったという報告があります。食べた場合には何の影響もないのに、注射したという結果を隠して、人にも影響があるかのようにジャンク情報を流す。実に巧妙ですね。こんないい加減な実験結果でも、危ないという情報をずっと流し続ける。これが市民団体のうまいやり方です。注射による影響なら、リンゴに含まれる塩化カリウムを注射すれば、人は死にます。こういう科学的なことをちゃんと消費者が知ることも大事ですが、あまりにもひどい情報が本や雑誌の形で流れているのも事実です。これも売れるからです。 しかし、ドイツのヒトラーが言ったように「短くて分かりやすいスローガンを何回も流せば、やがて国民は信じるだろう」という情報操作はいまでもあてはまるのではと思います。市民団体はこれが実にうまい。ちょっとした組み換え種子のこぼれ落ちでも、「遺伝子汚染」という名でマスコミに流す。真にうけたマスコミはその言葉を消費者に流すという構図です。 市民団体は少しでも危ないという情報をつかむと、それを延々と、しかも簡潔にまとめて機関誌などで流す。「IH電磁調理器の電磁波は飛び抜けて強い。流産の危険がある。乳幼児が近寄ると危険です」「鉄塔が建ったあと、周辺の植物に奇形が続々」といった具合だ。 考えてみれば、市民団体は情報を流す時点で、すでに有利なスタートラインに立っている。どんないい加減な情報を流しても、だれも責任をとらないし、責任を問うものがいない。企業や行政が間違った情報を流せば、メディアはすぐに問題視するでしょう。しかし、市民団体がいくらリスク過剰な情報を流しても、それを問題だとして、記事やニュースにすることはありません。 市民団体だから、大袈裟な言葉や表現を使っても許されてしまうわけです。私の体験でも、市民団体の機関誌に書かれていることが明らかに間違っていても、それを記事にすることは難しい。本当はそれも読者に届けるべき情報だと思うのですが、相手が市民団体では責めようがありません。的確な情報を教えてくれることも多いからです。 大部分の市民団体は社会に役立つ活動をしており、敬服することが多いのですが、こと化学物質や組み換え作物などを問題視する場合には、消費者に過剰な不安感をもたらす情報が目立つということです。 |

| ■記者セミナー |

|

何度も言いますが、リスク増幅効果はメディアを通じて現れます。ですから、私個人の見方ですが、基本的な解決策はメディアに科学的で正しい情報をまず提供することだと思っています。 しつこいくらいに事あるごとに記者セミナーを開くのです。たとえば、BSEの問題が起きていますが、全頭検査をしても、すべての感染牛を発見することができないのに、いまだに全頭検査で安全性が確保されるかのごとく報道されている。これは記者たちやテレビのディレクター、評論家たちが全頭検査の意味を理解していないからです。 全頭検査といっても、実は脳みその一部を取って調べているにすぎない。異常プリオンたんぱくが脊髄や腸に存在すれば、たとえ全頭検査をしても、感染牛は見逃されて出荷されているのです。つまり、日本ではいま全頭検査が行われていますが、それでも感染牛が市場に流れているのです。だから、西欧や米国では全頭検査には限界があるとの結論に達し、危険部位の除去やえさの管理で対処しようとしたのです。そのことが日本ではいまなお正しく伝えられていない。これが大問題なのです。 さらにいえば、検査する、しないの線引きを生後20カ月で区切ったことも大問題です。何カ月で区切ろうが、リスクはほとんど変わらないのに、21カ月の牛が輸入されたらどうするのか、といった瑣末な議論が展開されている。検査で分かるのはほぼ30カ月以上の高齢牛だけです。それなのに、20カ月で区切った。これは消費者を欺く行政的な判断だった。こういうことも記者セミナーを開いてちゃんと伝えていかないといけない。政府のお役人は知っていても、いまさら言えないという態度です。これは無責任のひとつでしょうね。 では、どうすればよいのか。くどいようですが、テレビや新聞、雑誌など報道関係者にきっちりとしたセミナーを開いて、正しいことを説明する以外にありません。 私がそう言いましたら、一時ですが、外食産業がBSEのセミナーを開き、一定の効果はありました。しかし、セミナーが続いたのは半年くらいで、いまはやっていません。これではだめです。米国のえさの管理の様子、米国の牛肉を食べたときの感染リスクなど、記者たちが知っておくべき知識、情報は山ほどあります。それらをしっかりと伝えておくことが業界の役目なのです。 にもかかわらず、どの業界を見ても、問題が起きてからでさえ、セミナーを開くケースはあまりありません。BSEの場合でいえば、毎月のように記者セミナーを開き、常に最新の科学情報を知ってもらう努力が必要なのに、それをやっていないから悲しいですね。 遺伝子組み換え作物に関しては、最近、バイオ企業などが記者セミナーを定期的に開いており、成果をあげつつあります。これはうまくいっている例だと言えるでしょう。 セミナーで大事なのは、トピック的な話題に関するものと、科学の基礎的な知識を伝えるものと、両方のセミナーが必要だということです。問題が起こったら、すぐにその話題に沿ったセミナーを開くのです。いまなら鳥インフルエンザ、抗ウイルス薬のタミフル、米国のBSE、化学調味料、組み換え作物の規制などがテーマになるでしょう。 それに、記者に渡すハンドブックも作成する必要がありますね。私の体験から言っても、そもそも記者が知っておくべき科学の基本知識を解説したハンドブックが日本にはない。このハンドブックは報道に携わる者の必読文献。そういったものを業界がしっかりと作成することが重要でしょう。 |

| ■トランス型脂肪酸 |

|

米国では、トランス型脂肪酸の義務表示が2006年1月1日から始まります。日本でも大きな問題になるのに、業界が記者セミナーを開いたということはない。私が取材した際にはちゃんと説明をしてくれましたが、市民団体が問題視していることに関して、しっかりとQ&Aの解説冊子を作ってしかるべきなのに、それすらやっていない。危機意識が低すぎるのです。 過去に発表したトランス型脂肪酸に関する専門的な論文を記者に渡しても効果はありません。それらの資料をじっくりと読むだけの記者が何人いるでしょうか。忙しい記者が来ても、理解できるだけの冊子を用意するのが広報のプロなのです。全く情けないというか、時代認識が甘いというか、もう一度、業界は広報の原点に立ち返る必要があるでしょうね。 こういう現実を見ていると、私も退職して余裕があったら、新聞やテレビの内容をチェックして、何が正しく、どこが間違っているかをコンサルティングする職業が成り立つのでは、と思うくらいです。一種のメディアコンサルタントですね。いまのPR会社ではできないことを教える職業です。 アメリカにはメディアの中身をチェックしている市民団体がいっぱいあります。テレビのニュース番組でだれが何を言ったかをすべてチェックしている人もいるのです。テレビに出てくるコメンテーターはほとんど白人ばかりだ、というチェック結果が出てくるくらいに、米国のメディアチェックはしっかりしています。日本も見習う必要があるでしょう。 |

| ■新聞社やテレビの組織をよく知る |

|

このほかに、企業の広報で重要なことは、いうまでもないことですが、メディアの組織の中身をよく知っておくことです。同じ記者でも、経済部の記者と社会部の記者では思考法、行動のパターン、性格は全く異なります。 さらに、暮らしや文化を扱う生活家庭部とか生活情報部といった部の記者は、経済部とも社会部とも違いますね。そういう特色をちゃんと知って対応することが大事です。 同じセミナーを開いても、来る記者は所属によって全く異なります。呼び掛けるときも、どの部の記者を呼ぶかをちゃんと検討しておくことが必要です。経済部の記者が関心を示さなくても、生活や文化、あるいは科学に関する記者が興味を示すことはありえます。 企業の広報の人は少なくとも、毎日新聞なら各部の記者を最低でも一人は知っていないとだめですね。ですから、毎日だけで全部で5、6人、朝日、読売と大手だけでもたくさんいますから、最低でも合計20人近い記者と個人的に知り合っておく必要があるでしょう。電話をかけて、簡単に聞ける間柄をつくっている広報マンは何人いるでしょうか。記者セミナーを開くだけでなく、記者を個人的に知っているかどうかはかなり重要だと思います。記者セミナーを開けば、いろいろな記者が来ますから、それが記者と知り合うきっかけにもなるでしょう。 |

| ■たったひとりの活動 |

|

メディアのジャンク情報を修正するうえで印象に残っているのがステロイド外用剤の例です。 1990年代に「ステロイドは危ない」というバッシングが起きました。私も当時、「ステロイドは危ない」と何度も書いたひとりです。 当時、テレビのニュースステーションで久米宏キャスターが「ステロイドは危ないですよ」と言ったことが大きく影響したともいわれている、あの問題です。しばらくの間、国民の大部分がステロイドを拒否してしまったのです。だから、当時、ステロイドを塗ればすぐに治る子供たちでも、多くが民間療法や漢方などに走ってしまったのです。 私の体験でも、自分の子供がアトピーだったので、ステロイドを拒否して、民間療法を受けたのですが、逆にヘルペスをもらって、顔がぐちゃぐちゃになってしまったのです。そういう苦い経験もあります。 そういう状況に対して、金沢大学の竹原和彦教授(皮膚科)が記者を集めて精力的に勉強会を何度も開いたのです。毎月のように勉強会が開かれ、私もやっとステロイド拒否信仰から脱却することができました。その後、日本皮膚科学会でもステロイドは標準治療なのですと訴え続けたため、ステロイドは使い方次第でよくも悪くもなるということが徐々に知られるようになりました。 ここ3、4年で状況はがらりと変わってしまった。これは竹原先生や日本皮膚科学会の先生たちの努力の賜物でしょう。 |

| ■反論も大事 |

|

環境ホルモン問題では、学者同士の反論がなく、誤解というか、真相がよく分からないまま、あやふやな情報だけがまかり通っている状態が続いているのではないでしょうか。 例えば、東京大学の渡辺正先生ら2人がダイオキシンは何でもないという意味で『ダイオキシン 神話の終焉』を書きました。それに対して、だれかが反論するのかなと思っていたら、だれも反論しない。学者というのは反論しない人種かと思ったほどです。 今年、環境ホルモンの第一人者にそのことを聞いたところ、「俗説はいずれ消え去る。反論しても意味がない。いや反論しても何の利益もうまれない。反論する時間があったら、論文ひとつを書く方に力を入れたい」という返事がかえってきた。 これでは環境ホルモン問題の何が核心かが分からないまま終わってしまう。俗説は本当に消え去るのでしょうか。まあ、10年もたてば、忘れ去られていくでしょうが、短期的には世論に大きな影響を与えます。その世論に動かされて、政府の予算が組まれるわけだから、やはり俗説にせよ、真説にせよ、いい意味での「闘論」はやってもらわないと困りますね。 メディアが積極的に闘論を仕掛けてくるならよいのですが、環境ホルモンの問題だと、もはやその問題に詳しい記者がほとんどいなく、メディアはさっぱり報道しません。メディアに期待できないとなれば、専門家が仕掛けるしかないでしょう。もっと学会内で議論し、何が問題かを学会がメディアに問い掛けていく姿勢が必要でしょうね。 |

| ■製薬メーカーはよいお手本 |

|

記者セミナーでお手本になるのは製薬メーカーの開くセミナーでしょうね。医療技術や薬などに関する問題でセミナーが週に2、3回は開かれています。私はできるだけ出るようにしていますが、多すぎて出られないほどです。それくらい製薬会社のセミナーが多いのです。 これはとてもよいことですね。とくに見習うべきことは、その時々のトピックに合わせたセミナーがあることです。 例えば、アメリカで女性の更年期のホルモン療法で血栓症や乳がんのリスクが高くなったという問題が起きたときには、日本でいち早くセミナーがあった。米国での調査データのどこが問題(年齢層の偏りとか)なのか、日本の治療状況とはどこが違うのかがよく分かり、とても勉強になったのを覚えています。 セミナーはその都度、開くのが基本です。問題があったらすぐに開きましょう。 |

| ■間違い記事への対応 |

|

アルミニウムとアルツハイマー病の因果関係については、すでに科学の世界ではほぼ否定されているわけですが、いまだにテレビや雑誌、新聞で因果関係があるかのごとく報道されることがあります。 これに対し、アルミメーカーなどで組織した「アルミニウムと健康連絡協議会」は、その都度、間違いを訂正するよう求めていますが、これはよいことだと思います。間違いは指摘されないと記者は気付きません。常に訂正が実現されるわけではないでしょうが、それでも効果はあるでしょう。訂正を求める声があれば、そのことはたいてい記者に届きます。知った以上、記者は反省するでしょう。次回から慎重に事実を確かめて書くでしょうから、間違った報道に出会ったら、必ずそのことを言っていく勇気、素早い行動は必要だと思います。「アルミニウムと健康連絡協議会」は、何度となく訂正を求めていますが、その効果は出てきていると思っています。 |

| ■情報の流し方 |

|

マスコミに情報をリリースするときは、もっと見出しを考えてほしいということです。 例えば、農林水産先端技術産業振興センターが遺伝子組み換え作物関連の調査報告書を二つ作って、記事にしてくださいと私のところに送ってきた報告書があります。 その報告書の説明文を見たところ、「報告書の送付について」としか書いてない。中身の要約が何もなく、「これを読め」といわんばかりの冷淡な説明文でした。これではだめですね。 新製品の紹介でも同じことが言えますね。リリース文の表に「新製品について」と書いてあるリリース文はまず失格です。新製品の紹介は基本的に記事になりません、。問題は何がニュースかです。何がこれまでと違うのか、何が新しいのか、こちらとしては新製品の特色が知りたいわけですから、新聞でいうなら、見出しになる内容をちゃんとリリース文で強調することが必要です。 記者から取材を受けたあと、自分のコメントの部分だけは前もって見せてほしい、教えてほしいと要求することも必要だと感じています。時間がないときもあり、記者が常に教えてくれるかは疑問ですが、自分のコメントくらいは事前に知る権利はあるでしょう。電話でもいいから、どういうコメントかを知らせてほしいときっぱりと記者に言う態度が重要です。それで拒否する記者がいたら、私はよい記者ではないと思っています。この問題は賛否両論あるでしょうが、私の個人的な意見ですが、取材を受けた人のコメントの部分は紙面が公けになったあとで社会的な影響力もあり、その責任問題にもつながるわけですから、事前に知る権利はあると思っています。 |

| ■リスク評価機関の設置 |

|

リスクに関する報道で思うのは、ある問題を記事にするときに、そのリスクがどの程度のものかを的確に答えてくれる第三者的な評価機関があるといいのでは、ということです。行政にはそういう機関はありません。業界にもありません。 私の考えでは、食品産業も化学産業も含め、業界が大同団結して、専門家で組織した中立的なリスク評価機関を設置したらどうかと思います。鳥インフルエンザにせよ、ダイオキシンにせよ、BSEにせよ、これはこれくらいのリスクですよ、と分かりやすく説明する機関があれば、小さなリスクを過剰に大きく報道することが延々と続くことはないのではと思う。 学校での理科教育、消費者を対象にした理科教育、メディア教育も必要でしょうが、それだけでは不十分です。なぜなら、いまのメディア行動がある限り、たとえ理科教育が行われても、メディアによるリスク増幅効果はなくならないからです。それを制するのがリスク評価機関です。 ついでに言えば、このリスク評価機関がテレビや新聞や雑誌のリスク情報の間違いをチェックし、報道機関に知らせていく作業も必要でしょう。報道機関も、こういうチェックを報道への挑戦と受け止めるのではなく、正しい情報を流すうえでの参考情報だと受け止める度量が必要です。こういう評価機関は危ないという情報ばかりを流す市民団体へのブレーキ役にもなるのではと思う。 このリスク評価機関は、内閣府・食品安全委員会のメディア版といってもいいかと思います。また、リスク評価機関がトピックごとに記者セミナーを開くことも可能でしょう。とにかくいまのメディアのジャンク情報をどこかでただしていくことが必要です。そうしないとメディア自体の信頼性、信用が落ちてしまう危険性さえあります。メディアが信用されなくなること、それが最も心配なのです。社会的な弱者などを救ったり行政の不正などをただす上でメディアは重要な役割を果たしていると思いますが、ことリスクに関する情報については、メディア再生のためにもリスク評価機関のような存在が必要だと訴えたい。ご清聴ありがとうございました。 |

| 2004年11月19日、当協議会では、第4回「アルミニウムと健康」フォーラムを経団連ホールで開催した。 今回のテーマは「アルツハイマー病の予防と治療」。これは、アルツハイマー病の診断法の開発、予防法、及び治療法の開発をテーマとした第3回フォーラム(平成14年4月開催)に続くものである。とくに今回は、認知症予防、老化、および最近注目を集めるアルツハイマー病のワクチン療法治療に関する最新の研究成果について、第一線の研究者に講演していただいた。講演後の質疑応答では、アルミニウムとアルツハイマー病との関係や、アルツハイマー病の治療などについて、来場者から多くの質問が提出され、それぞれ専門の講演者からわかりやすい回答をいただいた。今号では、質疑応答のようすを紹介する。

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ■アルツハイマー病にアルミニウムは関与しているか | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ■アルミニウムが原因だという証拠はない | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ■寿命を決める要因とメカニズム | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ■ワクチンを含む食品は開発されるか | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ■解明されてきたアルツハイマー病 | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

そこで当会は、ジュピターショップチャンネル(株)に対し、資料に基づき誤りを指摘したうえで、今後同様の内容の番組を放映しないことを求めた。これに対し(株)自然美システムは、ショップチャンネルの放映で、アルミニウムを水銀などと同列に扱うことに注意する、フリップからアルミの表記を外す、の2点を確約し、当会との面談内容をジュピターショップチャンネルに伝えることを約束した。このような結果が得られたため、本件は収束することとした。

| 環境新聞「ポリシリカ鉄凝集剤普及へ NPO法人で協会設立」(2004年9月15日記事)において、ポリシリカ鉄凝集剤はアルミニウムを含まず、人体への安全性が高い、と説明されていた。しかし、アルミニウムは、金属の中ではほとんど毒性を示さないものであり、PRTR制度および世界保健機構(WHO)など、公的機関ではアルミニウムを有害物質として扱っていない。また記事本文中に「神経性疾患との関係が心配されているアルミニウム」とあるが、世界保健機構ではアルミニウムのアルツハイマー病への関与を否定しており、現在、専門家の大多数はアルミニウムの暴露は有意な危険因子でないとされている。このような観点から「神経性疾患」が、アルツハイマー病とアルミニウムの関連を指しているならば、社会に無用の不安と誤解を引き起こすものである。 そこで当会は、環境新聞に対し、記事の問題箇所とその理由を示し、記事掲載に対する見解の説明を求めているが、現在のところ回答は得られていない。 |

| 当会では、アルミニウム製品の安全性について正しい情報を提供できるよう、アルツハイマー病について大きな関心を持ち続け、医学界の最新研究情報や海外の公的機関などから情報収集を行い、それらに基づく広報活動を行っている。この一環として、第4回「アルミニウムと健康」フォーラムの準備を進めてきたが、その詳細が決定した。 第4回フォーラムのテーマは、「アルツハイマー病の予防と治療」。これは、アルツハイマー病の診断法の開発、予防法、及び治療法の開発をテーマとした第3回フォーラム(平成14年4月開催)に続くものである。

今回は、第一線の研究者による講演と討議を通して、アルツハイマー病の予防法やワクチン開発など、最新の状況を理解する有意義なフォーラムとすることを目指している。報道関係者をはじめ、研究者、オビニオンリーダーなどへの参加を呼びかける。 |

|||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

|

秋山 治彦氏 東京都精神科医学総合研究所 老年期精神疾患研究部門長 医学博士 |

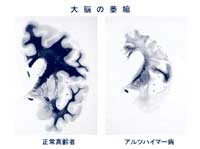

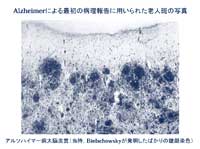

1911年アルツハイマー博士は、アルツハイマー病の2つの特徴を指摘した。ひとつは脳に「老人斑」が多数できていること、もうひとつは「神経原線維変化」と呼ばれる、ねじれた繊維状の構造ができることである。 神経原線維変化は、タウ蛋白質リン酸化され、ねじれた繊維状になって脳にたまる。まとめると、脳に老人斑ができること、神経原線維変化ができること、神経細胞が減ること、この三つがアルツハイマー病を決定づける特徴である。

図1 大脳の皮質 拡大図はこちら >>> |

図2 最初の老人斑報告の写真 拡大図はこちら >>> |

もうひとつは透析脳症である。1970年代以降、腎不全患者に人工透析が施されるようになったが、人工透析を受けた患者が痴呆症になる問題が発生した。当時、水道水を透析液に使う場合があり、水道水中のアルミニウムが蓄積し、痴呆症を発症した。但し、老人斑や神経原線維変化はなく、透析脳症はアルツハイマー病とは違うことがわかった。

また疫学調査が多く行われている。水道水中のアルミニウム濃度が高い地区の住民はアルツハイマー病になりやすい、アルミニウム鋳造所の労働者は高次脳機能の低下が目立つ、など、いろいろな結果が報告されている。

|

| Aβ蛋白質の切り出し |

| 拡大図はこちら >>> |

家族性アルツハイマー病の研究から、切断されるAβの種類にアルツハイマー病の原因であることが判っている。アミノ酸40個のAβ40は問題がないが、アミノ酸42個からなるAβ42は脳に沈着して老人斑を作る。 Aβ40もAβ42も人間の脳で作られており、通常はAβ40の割合が圧倒的に多い。Aβ42の割合が増えると、脳に沈着してアルツハイマー病になる。Aβ前駆体蛋白の遺伝子変異により、Aβ42が多く作られることが家族性アルツハイマー病の原因のひとつである。

もうひとつの家族性アルツハイマー病の原因が判っている。プレセニリン-1、プレセニリン-2と呼ばれる蛋白で、家系により異なるがこれらの遺伝子変異もアルツハイマー病の原因である。 プレセリニン-1の遺伝子変異が起こると、Aβ42・Aβ40の比率が変わり、Aβ42が増える。実験で、Aβ前駆体蛋白の遺伝子変異をもつマウスと、プレセリニン遺伝子変異をもつマウスを掛け合わせると、 大量のAβが沈着することがわかった。 以上から、Aβ前駆体蛋白の遺伝子変異、プレセリニンの遺伝子変異はいずれもAβ沈着を増やすことがわかった。またAβ沈着つまり老人斑は、アルツハイマー病を診断する必須条件である。アルツハイマー病の原因は他にもあるかもしれないが、 Aβ沈着で一つの経路に収束すると想定される。 もうひとつの特徴である神経原線維変化について、ヒトの脳ではAβ沈着のある部位にタウ蛋白の異常が生じることが判ってきた。最近の研究で、タウ蛋白の遺伝子異常により、FTDP-17というアルツハイマー病とは別の痴呆の病気が起こることが判った。 実験で、FDTP-17の遺伝子変異をもつマウスと、Aβ前駆体蛋白の遺伝子変異をもつマウスを交配したところ、Aβ沈着部位に神経原線維変化が生じた。 アルツハイマー病において、加齢や未知の要因により神経原線維変化ができやすい状況があると、Aβの沈着により神経原線維変化ができる、という理解に収束しつつある。

従って、アルツハイマー病の治療法開発は、このAβを沈着させない、沈着したAβを溶かすという点に研究所の努力が集中している。

研究すべき課題は、口から摂取するアルミニウムが危険因子かどうか、つまりAβ沈着を増やすような方向に作用するかどうかを調べることである。

最近5年間の原著論文で、アルミニウムがアルツハイマー病に関係すると述べている論文は約30件ある。うち約半数は試験管での培養細胞を使った研究で、アルミニウムが神経細胞に障害を起こすことを証明するものだが、アルツハイマー病との間には大きな隔たりがある。動物を使った研究は多くの場合、腹腔あるいは脳にアルミニウムを直接注射している。人にアルミニウムを注射することはありえない。従って、医師の立場で考えると、口から摂取するアルミニウムが危険因子かどうかを調べなければならない。

以上から、WHO基準の約100倍のアルミニウムをマウスに摂取させる実験を行った。マウスの餌にアルミニウムを混ぜた食事を17日間与え、各種臓器のアルミニウムを測定した。予想と異なり、アルミニウムがほとんど蓄積されないという結果が出た。このとき、餌の蛋白や金属他の物質がアルミニウムの吸収を阻害する可能性があるという意見があり、飲み水にアルミニウムを入れて、同様にアルミニウム濃度を測定した。結果は、肝臓でやや高い濃度となったが、全体に顕著な濃度の差は見られなかった。(詳細は第15回微量元素学会平成16年7月1日報告済み)

一般に、口から摂取したアルミニウムは1%程度しか吸収されず、しかも健康な人ではすぐに腎臓から排出されてしまう。実験で、口から入ったアルミニウムが脳に到達し、その毒性を示すためには、かなり特別な条件を設定することが必要であろう。

肝、腎、脳組織中のアルミニウム・亜鉛濃度

拡大図はこちら >>>

現在までに行われた、アルミニウムとアルツハイマー病を結びつける実験のほとんどは、図の右下の囲み部分のデータを出し、それを元に説明している。たとえば、試験管の中で神経細胞を培養し、アルミニウムを加えると神経細胞が弱った。従ってアルミニウムはアルツハイマー病の原因かもしれない、という論理である。しかしこの方法では、アルツハイマー病の本質が解明できない。推測の上に、さらに2階建ての推測を重ねている。この議論は意味がない。今後は、図の上の部分、つまりアルミニウムでAβ沈着が起るか、という点にフォーカスした研究を進めるべきである。

フォーカスする研究内容

拡大図はこちら >>>

| 日本テレビ「世界まる見え!テレビ特捜部」の「今夜は超危険映像スペシャルだ」(平成16年2/23放映)において、「フランクリン隊が全滅した原因をアルミ缶からの鉛中毒」との内容があった。しかし、1845年にアルミニウム缶が存在しなかったこと、アルミニウム缶には鉛中毒を起こすような鉛含有のアルミニウム合金は存在しないこと、は明らかであり、アルミニウムに対する間違った情報を与えて、アルミニウム缶にとってたいへんな悪影響を及ぼした。 そこで当会は日本テレビに対し、資料に基づき間違いを指摘した上で、文書にて訂正する回答をいただくとともに、同番組中で訂正報道を行うことを求めた。 日本テレビでは、次回放映で訂正テロップを流したが、文書での回答はいただけなかった。しかし、沖縄での再放映が中止された、日本テレビ社内で本件が周知された、担当プロデューサーから「アルミニウムと健康」に関する番組作りにおいては偏ることなく幅広く取材を行う旨の回答が得られた、などの結果が得られたため、本件については収束することとした。 |

| ■はじめに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アルミニウムは地球上に豊富に存在している。その量は地殻の8%を占め、酸素、ケイ素に次ぐ3番目に多い元素である。生物は地上でアルミニウムと共存しながら今日に至っている。アルミニウムが金属として利用されはじめたのは比較的新しく、19世紀に入ってからだが、古くから明礬などの形で身近にあった。1886年、アルミニウムの電解製錬法が開発され、急速に普及した。最近の国内アルミニウム市場は400万トン規模に達している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■日本での「アルミニウム危険説」の広まり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本では1992年頃からアルミニウムとアルツハイマー病の関連が一部のマスコミで報道されていたが、特に1997年のピーク時には新聞、テレビ、書籍等に数多く取り上げられた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これらの報道の多くは、よく読めばアルミニウム危険因子説は「仮説」であるとしているものの、タイトルや見出しは断定的で、その「仮説」がさも立証されたものであるかのように受け止められ、視聴者や読者に刷り込みが行われた。アルミ製の調理器具を避けようとする動きも出た。 金属アルミニウムに毒性はないが、アルツハイマー病の危険因子とする説が種々のメディアを通して数多く流れたため、社会や消費者の誤解を招くことになった。この頃までに多くの人々にアルミニウム危険因子説が広がったものと思われる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■消費者への刷り込みの実態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

当協議会は、2001年アルミニウムとアルツハイマー病に関する消費者アンケートを首都圏の男女1,000人を対象(回収数761)に実施した(結果はニュースレターNo.10に掲載)。この中の一部を抜粋して紹介する。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■公的機関等の見解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1996年、WHO(世界保健機構)は過去の研究を検証した結果、さらに研究が必要であるとしながら、疫学的証拠と生理学的証拠の双方から、「アルミニウムが現時点においてアルツハイマー病の病因であるとの裏付けは得られない。」(資料1)と報告した。 また、1997年には「アルミニウムは人を含めたいかなる動物種においても、生体内でアルツハイマー病の病態を引き起こさない」(資料2)と結論づけた。 1995年の米国アルツハイマー病協会のパンフレットにも「アルツハイマー病とアルミニウムを含む医薬、制汗剤、飲料水、その他、製品の間には明確な関係がない」と掲載されている。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■最近の問題記事への対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今日においても、仮説のみを取り上げたり、あたかもその仮説が証明された事実であるかのように報道されることが多く見られる。当協議会は、そのような報道に対し問題箇所を指摘して訂正を求めている。(下表参照) 事例の多くは、偏った、不正確な情報を安易に反復再利用しているように見受けられる。健康に関することを軽々しく扱ってはいけないと協議会は常々自戒しているが、社会的な影響力を持つ報道関係各位には、特に理解を求めたい。本誌(ニュースレターNo.10)でもお願いしたが、以下の点に留意して頂くよう、重ねてお願いしたい。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【報道内容の訂正に応じて頂いた事例】 以下は、当協議会の要請に基づき、訂正に応じて頂いた例である。

【報道内容の訂正に応じて頂けない事例】 以下は、当協議会との見解にずれがあり、訂正に応じて頂けなかった例である。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 健康への関心が高まるなか、数多くの健康情報を正確に読み、有用な情報を見極めることの重要性が高まっている。このようなテーマに詳しい東北大学・坪野吉孝助教授の講演を2回にわたって掲載する。(2003年9月の当協議会内講演会の要約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■健康情報を判断する5つのチェックポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

最近はいろいろな健康情報がテレビの健康番組などから一般の人に流されてくる。健康情報がはんらんしている、とさえいえるだろう。この背景には、一般の国民の健康に対する関心の高まり、食べ物あるいは生活習慣と健康に関して世界的に研究が進んでいること、企業やマスコミの思惑などがあると思う。 最近はいろいろな健康情報がテレビの健康番組などから一般の人に流されてくる。健康情報がはんらんしている、とさえいえるだろう。この背景には、一般の国民の健康に対する関心の高まり、食べ物あるいは生活習慣と健康に関して世界的に研究が進んでいること、企業やマスコミの思惑などがあると思う。我々のような実際の人間や患者の集団を対象に研究をしている研究者、専門家がいろいろな健康情報を見て、情報の信憑性を判断するときに、5つのチェックポイントを考える。1つは、それが具体的な研究に基づく話かどうか。2番目は、研究対象は人か、それとも細胞レベル、実験動物レベルなのか。3番目は、論文報告か、それとも学会発表か。4番目は、臨床試験や大規模な追跡調査など信頼性の高い方法による研究かどうか。5番目が、複数の研究で支持されているかどうか、である。5番目まで到達するような情報ほど信頼性が高いし、我々人間に対する重要性も高い。 このうち第1のチェックポイントである「具体的な研究」に基づく話については、逆に、具体的な研究に基づかない話は何かを考えるとわかりやすい。1つは個人の体験談で、たとえば「がん消滅! 50人の感動の手記」というようなものである。もう1つは権威者の意見で、具体的なデータなり根拠なしに、その人が権威者であるからという理由で勧める話は、具体的な研究に基づかないと考えるべきである。体験談の問題点は、病気が治った人がかりに50人いたとしても、これだけでは何人飲んだら何人治ったかという有効率が分からない。このような話はいわゆる副作用についての情報も与えてくれない。また、治ったという人がいるのならば、自分も試してみる価値があるのではないかと思われるが、これでは病気が治っても、その健康食品の効果なのか、同じ時期の手術や薬などの効果なのか区別ができない。 2番目に見るのは、研究対象が人か、あるいは細胞レベルや動物実験レベルかということである。研究の初期の段階では細胞レベルや実験動物レベルで研究をする。しかし、人とラットは種が違うし、投与量が違うので、人間が普通に摂取する量で同じことが起こるかどうかは分からない。 チェックポイントの3番目は、論文報告かどうかである。実験がきちんと行われているか、実験と結論とのロジックは整合性が取れているか、などについて、第三者が評価したうえで初めて論文となり、評価の対象となる。また論文報告になった研究の中でも、実際に対象者をランダムに分け、一方のグループにサプリメントを投与する臨床試験や、何万人や何十万人という大規模な集団を10年間追跡調査するというような研究の結果を優先して考えるべきである。これが4番目のポイントである。 5番目は、複数の研究で支持されているということだ。いくら優れた研究であっても、単独の研究だけである理論が実証されるということは通常なく、複数の研究で一致しているかどうかをチェックする必要がある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■大きなトピックとなったベータ・カロチンの臨床試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1993年に中国の地域住民約3万人を対象に行った研究では、5年間の追跡調査で、ベータ・カロチン、ビタミンE、セレン(ミネラル)を同時に飲んでいたグループのがん死亡率が下がったというデータが出た。これは、ビタミンのサプリメントを飲んだ集団のがんの死亡率が下がるということを実証的に示した、世界で最初の研究の1つである。 1994年に約3万人のフィンランド人の男性喫煙者を対象に、ベータ・カロチンとビタミンEを毎日投与して5~8年間の追跡調査を行った結果、ベータ・カロチン投与群の肺がん罹患率が18%上昇した。また肺がんだけではなく、虚血性心疾患、心筋梗塞や脳卒中などの死亡率も上がるという結果が出た。これは世界中の研究者に非常に大きな衝撃を与え、がんと栄養の研究をめぐる1990年代の最大のトピックとなった。  より大規模な研究では、2003年にイギリスの医学雑誌「ランセット」に、ベータ・カロチンに関する8件の臨床試験のデータをまとめて統計的な解析を行ったものが報告された。結果は、ベータ・カロチンのサプリメント投与群のほうが、非投与群よりも総死亡率が高いというものだった。本来、全く飲む必要のないサプリメントを健康な人が飲んで、寿命を短くしてしまうという、非常に驚くべき結果が明らかになった。 より大規模な研究では、2003年にイギリスの医学雑誌「ランセット」に、ベータ・カロチンに関する8件の臨床試験のデータをまとめて統計的な解析を行ったものが報告された。結果は、ベータ・カロチンのサプリメント投与群のほうが、非投与群よりも総死亡率が高いというものだった。本来、全く飲む必要のないサプリメントを健康な人が飲んで、寿命を短くしてしまうという、非常に驚くべき結果が明らかになった。米国では、ベータ・カロチンのサプリメントに対して、日本の厚生労働省に当たる保健福祉省が「がんや循環器疾患(脳卒中や心筋梗塞など)の予防のために、ベータ・カロチンのサプリメントを利用することには、単剤であれ合剤であれ、反対する」というガイドラインを出した。これは非常に強く反対を表したガイドラインであり、国がこのようなものを出すのは極めて異例なことだといえる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■理論の正誤より、科学的根拠を見極めることが重要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 現在は具体的な研究に基づいていない情報でも、将来正しい知識に昇格する可能性がある。今まで根拠なしに行われていた民間療法の有効性を、科学の方法論で評価していこうという気運が世界的に高まっている。 こういう理論の正誤についてはっきり決着をつけることは、本来非常にむずかしい。だから、このようなチェックポイントから、その理論を支える科学的根拠が十分か不十分かを見極めることが重要だ。その区別こそ、我々がそれを行動指針として採用するに適切なのかどうかという、我々自身の問題と関係するからだ。 本来、マスコミが報道すべきは、科学的に重要な話であり、専門誌にきちんと論文として掲載され、信頼性の高い方法で行われた研究であるべきだ。ところが実際は、科学的に重要かどうかではなく、むしろ記事にしやすい情報が非常に多く報道されている。メディアには報道の権利、自由があるが、中途半端な情報は、がん予防に対する知識を高める上でほとんど役に立たない。市民が行動指針として何を選べばよいのかが、非常にあいまいになってしまうという恐れがあると考える。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■WHOによる、食べ物とがん予防に関する報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2003年4月にWHOが報告書を出し、がん、循環器疾患や脳卒中、糖尿病、骨粗しょう症などについての今までの研究を全部レビューして、一つ一つの要因と病気との関係を、「確実」「おそらく確実」「データ不十分」というように分類して判定した。これは非常に画期的な報告書である。この中で、「確実」「おそらく確実」と判定されたものが、5段階まで行った情報ということになる。 この中で、リスクを下げる要因となっているのは、運動と野菜・果物の二つしかない。運動は直腸以外の結腸がん、乳がんのリスクを恐らく確実に下げるということだ。もう一つの野菜と果物は、恐らく確実に口腔がん、食道がん、胃がん、大腸がんのリスクを下げるだろう。とにかく野菜や果物を取り混ぜて、いろいろ食べましょうというのがWHOの報告書の判定だ。 またアルコールは、心臓病の予防にはなるが、非常に多くのがんで、お酒を飲んでいる人の方が発症率が高くなる。がんに対してアルコールはリスクを上げるもので、飲めば飲むほど悪いという話は確実だと、WHOの報告書ではいっている。 それでは、がんの予防に対して結局、何をすればよいのか。確実に分かっていることは、WHOの報告書にあるように非常にシンプルな話で、野菜や果物を多く食べること、これを着実に実行するのがよいだろうと言っており、特別な栄養素に変わった作用があるということは言っていない。 国立がんセンターが約5万人を追跡して、野菜・果物の摂取と胃がんの発生率を比べた研究がある。これによれば、胃がんの発生率が高いのは、野菜や果物を週に1回も食べないという人たちであり、週に2~3回以上食べている人も毎日食べている人も、胃がんの発生率はあまり変わらないという結果が出た。つまり、週に2~3回食べていれば、胃がん予防に必要な栄養素はだいたい取れている可能性すらある。まして、ビタミンのサプリメントを取る必要はない。そのほかには、体を動かす、アルコールや塩分、肉類を控える、たばこは吸わない、などというシンプルなことがいちばん科学的な根拠があり、効果的なのだろうと思われる。(次号に続く) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■食べ物とがん予防をめぐる研究の現状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今、二つの医学革命が進んでいる。1つは、ゲノムを中心とする分子医学の進歩である。もう1つは、科学的根拠に基づく医療(Evidence Based Medicine:EBM)である。これは基礎となる動物実験のメカニズムに加え、実際の人間や患者を対象にし、信頼性の高い研究方法で研究をし、そのデータを重視するということだ。現在、厚生労働省などが中心になり、臨床診療のガイドラインを作る作業が進んでいる。このような臨床医学にとどまらず、食べ物とがん、予防医学の領域にも派生が進んでいる。食べ物とがんに関する研究の中でも特にインパクトのあるものは、医学全体を代表するような専門誌に発表され、多くの関心を集めている。最近10年間に、かつての常識が覆っている、あるいはかなり限定的だと思われるようなデータが多く発表されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■がんの栄養疫学の発展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| がんと栄養や、がんと生活習慣の研究は、およそ半世紀の歴史しかない。食事に関しての本格的な研究は60~70年代に始まった。同じがんでも、日本人は胃がんが多くアメリカ人は少ないという民族差や、移民研究などの研究がたくさんされた。 1982年の、全米科学アカデミーによるそれまでの研究をまとめた報告書では「脂肪によって乳がんのリスクが上がるというのは、“convincing”(確実)な科学的根拠がある」と結論付けられた。 ところが、1980年代から前向きコホート研究など、大規模な追跡調査が始まった。また、実際にサプリメントを投与する臨床試験がたくさん行われるようになった。 97年に世界がん研究基金が作った報告書では、「脂肪と乳がんに関しては、“possible”である」となっており、これは1番上の「convincing(確実)」、2番目の「probable(恐らく確実)」に次ぐ、非常に弱い判定である。可能性はあるがまだはっきりしないということで、それ以前よりランクダウンした。  がんと栄養の研究は、昔は動物実験や細胞レベルでしか研究できなかったが、最近は実際の人間を対象とした研究がどんどん行われるようになった。また昔はリスク要因の研究が多かったが、最近は予防に関する研究が中心になっている。研究方法も、初期の、相対的に信頼性の低い研究から、追跡調査や臨床試験のような信頼性の高い研究に移ってきたという変化がある。 がんと栄養の研究は、昔は動物実験や細胞レベルでしか研究できなかったが、最近は実際の人間を対象とした研究がどんどん行われるようになった。また昔はリスク要因の研究が多かったが、最近は予防に関する研究が中心になっている。研究方法も、初期の、相対的に信頼性の低い研究から、追跡調査や臨床試験のような信頼性の高い研究に移ってきたという変化がある。例えば、乳がん死亡率と脂肪摂取量についての国際相関という有名な研究が、1975年に論文として報告された。これによると、脂肪をたくさん食べる国のほうが乳がんの死亡率が高いとされ、脂肪乳がん仮説というのが70年代ぐらいによく言われた。しかし、脂肪の摂取量が多く、乳がん死亡率も高いのはイギリス、オランダなど西洋の国が多く、同時に子供の数が少ない、女性の初潮年齢が早い、子供を産んでも授乳をしないなどもともと乳がんのリスクが高い国である。そのため、この結果は、たまたま見かけ上の相関にすぎないという可能性がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■緑茶と胃がんに関する疫学研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1つのトピックとして、お茶と胃がんに関する疫学研究の現状を紹介する。お茶の中に入っているカテキンにベータ・カロチンと同じような抗酸化作用があり、がん予防になるということがずっと言われていた。 ある地域相関研究では、静岡県の75市町村でそれぞれの町のお茶の葉の生産量と胃がん死亡率の相関を調べると、弱い負の相関があることがわかった。つまり、お茶をたくさん飲んでいる地域ほど、胃がん死亡率が低い傾向があることになる。しかしこれは、お茶をたくさん作っているから胃がんの死亡率が低いのか、お茶をたくさん作っているところはみかんも食べていてビタミンCが多いからよいのか、あるいは経済的に豊かだからピロリ菌の感染が低いからなのか、区別できない。この場合、より進歩した研究が必要となる。 ほかに、症例対照研究と呼ばれるものがある。がん患者と健康な人を集めて、「昔お茶をどの程度飲んでいたか」を聞いたら、がん患者よりも健康な人のほうがお茶を飲んでいた。つまり、がん患者は、昔お茶を飲んでいなかったからがんになった、健康な人は、お茶をたくさん飲んでいたのでがんにならなかったと推論するやり方である。このような研究のほとんどは、リスクの低下を示すという点で非常に一致したデータとなった。しかし、このやり方では「思い出しバイアス」と呼ばれる問題がある。これは、すでにがんになっている患者に対して質問するのだから、正しい答えが返ってくるとは限らない、ということだ。かつては、このような方法でしか調べられなかった。 最近では「前向きコホート研究」という、大規模な集団を対象にした追跡調査が行われている。98年の調査で、ハワイの日系人約1万2000人を対象として、お茶をあまり飲まないと答えたグループと、お茶をたくさん飲むというグループを追跡し、胃がんの発生率を調べた。すると、お茶をたくさん飲むグループのほうが、有意差はないが胃がんの発生率が高いという結果が出てきた。 また、埼玉県で行われた研究では、8500人の男女を11年追跡したら、全部のがんを合わせて480人ぐらいいた。お茶を飲む人と飲まない人では、お茶を飲む人のほうががんリスクが低い傾向にあった。これは実際に人間を対象にした追跡調査研究なので、それなりに信憑性があるが、たった1つの研究でこのようなことが証明できるわけではなく、いまの段階で結論することはできない。 WHOによる食べ物とがんに関する報告書の中でも、お茶ががんの予防になるということは、確実ともほぼ確実ともなっていない。だから、一般の人にがん予防のためにお茶を飲みましょうといえるほどのデータはまだないのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■最新最良の健康情報をきちんと伝えることが必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 最近では新しい大規模な研究がどんどん行われて、知見がめまぐるしく変転している。培養細胞や実験動物レベルのデータも数多く出てくるので、研究者レベルでもいろいろな混乱が生じている。そのような権威ある専門誌に出てくるような発表に基づいた最新、最良の健康情報を、きちんと日本社会に伝えていく必要がある。日本では、そういうものが伝えられる度合いがあまりにも低すぎて、中途半端な話ばかりが出回っている。私個人のホームページでは、代表的な専門誌(「New England Journal of Medicine」「Lancet」)などに出る研究の中で、非常に重要なので一般の方にも知ってもらいたいと思う研究について、できるだけ踏み込んでコメントするようにしている。 また、より組織的、継続的に、優れた健康情報を集めて発信するシステムづくりも重要だ。例えば、アルミニウムとアルツハイマー病という問題に関しても、最新の論文を集めて、個々の論文について要約し、その研究の意義や限界、どう解釈すべきなのかということをまとめ、定期的に整理してレポートするというようなことを、継続していく必要があるのではないかと思う。 現在、厚生労働省の研究班が内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)のヒト健康影響に関する研究を行っているが、ここでは同時に、実際の人間の論文を世界的にまとめてレビューして、それを国民に知らせるという、情報提供もしなくてはならないことでホームページを立ち上げている。このように、国民が非常に不安に思うことだが、正確な情報がなかなか伝わらないものに対しては、何かシステムを作り国民に対して情報提供していくことの重要性がこれからもっと大きくなっていくと思う。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 米国アルツハイマー病協会は、アルツハイマー病に関する情報の発信や、全米のアルツハイマー病患者に対する支援を行っている。同協会は、全米の患者とその家族、介護者に対し広範なプログラムとサービスを提供し、関連する諸問題に関して、連邦、州、地方政府などに対して、患者側の利益を代弁する活動を行っている。また研究支援にも積極的で、アルツハイマー病の原因、治療、及び予防の研究に対して約1億4000万ドルの研究助成をしている。国際規模でアルツハイマー病患者への支援や研究の推進を行う国際アルツハイマー病協会(ADI)があるが、米国アルツハイマー病協会もADIに加盟している。 この米国アルツハイマー病協会のウェブサイト上に「アルミニウムとアルツハイマー病について」というページがあり、アルツハイマー病の発症にアルミニウムは関与しているか、についての最新の知見が公開されているので紹介する。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アルミニウムとアルツハイマー病について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アルミニウムはアルツハイマー病の発症に関与しているか アルミニウムがアルツハイマー病において何らかの役割を果たしているか否かという問題は、40年間にもわたり研究者らが探求を続けるうちに次第に明らかになってきた。1960年代に、ウサギの脳をアルミニウムに曝露させると神経細胞の損傷が引き起こされ、これがアルツハイマーの病状にある程度類似していることが科学者により発見されてから、アルミニウムが関与している可能性があるという説が浮上した。また、医師も、長期間透析を受けている患者において、血流中へのアルミニウムの蓄積により非アルツハイマー型認知症が発症する場合があることに注目した。このような所見から、アルミニウムはアルツハイマー病の引き金として最初に関与する物質の一つではないかという恐れが生じた。 しかし、その後の研究では、アルツハイマー病の発症におけるアルミニウムの明確な役割を実証できていない。研究者らが問題を探求しようとした視点からは、いずれも一致したデータが得られていない。事実上すべての研究においてアルミニウムがアルツハイマー病と関連している可能性が示唆されている一方で、それらの結果を確認できていない研究がある。 現在、主流を成す科学者の圧倒的多数は、アルミニウムが仮にアルツハイマー病において役割を果たしているとしても、その役割は小さいと考えている。アルミニウム曝露がアルツハイマー病のリスクに大きな影響を及ぼすとすれば、例え特定の要因が研究の妨げになったとしても、科学者がこの問題を研究してきた40年の間に、関与があるという明らかな見解が得られたはずである。これを妨げる要因の一つには、アルミニウムとアルツハイマー病がいずれもどこにでもあることであり、これが両者の関係を特徴付けようとする取り組みを複雑にしている。アルミニウムは、酸素、ケイ素に次いで地球上で3番目に多い元素であり、アルツハイマー病は高齢者において高頻度で認められる。もう一つの要因は、アルミニウムの影響を検討する実験動物がないことである。アルツハイマー病に関する最良の実験動物は遺伝子操作によりヒトのアルツハイマー病の病状を模倣したマウスだが、マウスはアルミニウムに対する感受性を示さない。ウサギは必要な感受性を有しているが、アルツハイマー病遺伝子導入ウサギは存在しない。 アルツハイマー病とアルミニウムの関係についての研究は続けられているが、主流を成す保健専門家の大多数は、最新の知識に基づき、アルミニウムへの曝露は有意な危険因子ではないと考えている。このような共通の確信を持っている公衆衛生機関には、世界保健機構(WHO)、米国国立衛生研究所(NIH)、米国環境保護局(EPA)、カナダ保健省がある。さらに、アルミニウムを含有する調理器具、アルミホイル、飲料缶、薬物、またはその他の製品を避けるなどの措置では、アルミニウムに対する曝露を大幅に低減することはできないと考えられる。仮にアルミニウムが明らかにアルツハイマー病に関わっているとしても、これらの曝露経路が平均的な個人摂取量に占める割合はごくわずかである。大多数の専門家は、健康への取り組みを行う上では、健康または生活の質に影響を与えることが証明されている対策(禁煙、定期的な運動、適度な食事、社会的関係の維持、および知的好奇心の維持)に焦点を合わせることを奨励している。 長年にわたり得られている矛盾したデータとはどのようなものか

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アルミニウムの国際団体であるIAI(International Aluminium Institute、国際アルミニウム協会)内の第9回グローバル・ヘルス・リサーチ作業委員会(GHRWC)が、同IAI第38回健康委員会と合同で2003年10月にロシアのサンクトペテルスブルクで開催された。 GHRWCは1999年に設立され、アルミニウム製錬工場などにおける労働衛生が主な対象で、その活動の一部としてアルミニウムとアルツハイマー病関連の調査が行われている。今回は9回目の開催であり、多くの議題が取り上げられたが、アルミニウムとアルツハイマー病に関する情報は以前より少なくなっている。基金プロジェクトの一つでは、アルツハイマー病患者脳中のアルミニウム蓄積レベルは正常の人に比べて増加していないということが非常に明確に示されたとの報告があった。 当協議会は、アルミニウムとアルツハイマー病に関係する最新の情報を得るため、次年度も引き続き、アルミニウムの毒性に関する年4回の文献レビューなどを継続して入手していく。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

―― 以前は「アルミニウムの健康への影響」について話題となることが多かったが、最近ではどうか? 今から10年位前に、「アルミニウムが体内にたまるとボケの原因になる」とか「アルミニウムはアルツハイマー病を引き起こす」というような説が世間に広まったことがあった。当協議会では、アルミニウムに関する誤った説を払拭し、正しい理解を広める活動を行なってきた。このような説は次第に沈静化してきたが、最近でもテレビや新聞、出版物などで誤った情報が取り上げられることがある。その多くは、アルミニウムと健康の関係を真剣に取り上げるのが目的ではなく、話題のひとつとして取り上げているにすぎない。したがって、最新の研究に基づかない情報や、以前の資料の引用に過ぎない場合もあるようだ。 ―― 誤った風評に対して、現在どのように対応しているか? マスコミの誤った報道などについては、協議会としての対策方法をまとめている。私たちは、正しい情報に基づいてきちんと対応していくことが重要だ。 ただ、このような風評が広まった根本的な理由は、アルミニウムについての基本的な知識が一般に知られていないということがあると思う。基本的な知識とは、たとえば、アルミニウムは地球上に広く分布する元素であること。そのため、私たちの生活空間や食べ物、飲物にも多く含まれていること。WHO(世界保健機構)の調査によれば、私たちは一日に2.5~13mgのアルミニウムを摂取しているが、これは許容摂取量*に比べると極めて微量であること、またアルミニウムは、鉄などのような必須元素ではないが、体に害のある元素でもないこと、などである。

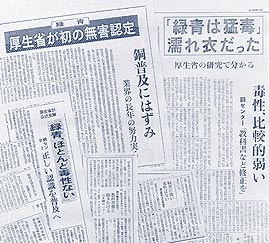

以前「銅の緑青は猛毒」という説が流れ、多くの人がこれを信じていた。調査研究の結果、現在はこの説は否定されているが、この風評が否定されるまでには長い年月がかかっている。この例のように健康に関する風評というものは、一度広まるとなかなか払拭されないものなのだろう。 * WHOとFAO(国連食糧農業機関)がまとめたアルミニウム許容摂取量は7mg/週・体重kg ―― 協議会の今後の活動の方向は? まずは、アルミニウムについての基本的な知識を、多くの人にわかりやすく伝え、理解してもらうことに努めたい。そのためには、効果のある広報活動を継続的に行なっていくことが必要だ。たとえばパンフレットの配布、講演など、機会を捕らえて地道に行なっていきたい。 また、アルツハイマー病へのアルミニウムの影響についての調査研究を、積極的に支援していく。現在、アルツハイマー病の原因について完全には解明されていないが、研究者の間ではアルミニウムが原因だと考えている人はほとんどいない。2002年4月に開催したフォーラムでは、専門家からアルツハイマー病研究の最前線について解説してもらい、多くの参加者に好評を得た。このような機会を設け、正しい知見を得るとともに、これを公表していくことも重要な活動だと思う。協議会では、IAI(国際アルミニウム協会)のレポートなどの利用も図っている。

―― 一般の消費者に向けて伝えたいのはどのようなことか? 私たちが「地球にはこれだけの量のアルミニウムが存在する」と説明すると、「こんなに多量にあるのか」と驚く人が多い。また、アルミニウム分を体内に摂取するのを防ぐためにアルミ鍋を使うのをやめた、という人がいる。しかし、他の鍋に替えても中に入れる水や食材にアルミニウムが含まれていることを理解していれば、アルミ鍋を替えても意味がないことがわかるだろう。 アルミニウムという物質があることを知っていても、それが私たちの生活にどのように関係しているかを知っている人は少ない。アルミニウムの基本的な知識を得て、誤った情報に振り回されないようにしてほしいと思う。 現在、アルツハイマー病の治療薬の研究が世界中で進められている。近いうちにアルツハイマー病の原因が解明され、治療薬が開発されれば、アルミニウムが関係していないことが明らかになるのではないだろうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■誤解が常識としてまかり通る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| こんな経験をしたことのある人は多いはずだ。とくに30代より上の方々は、子供の頃、銅製の雨樋にはりついた緑色のさび、つまり緑青を指して、また銅壺にうっすらと生じた緑青を目の前に、祖父から「こいつは猛毒だから触っちゃいけない」と教えられた。ある時期まで緑青は毒が常識だったのである。これが、いつ頃、なぜ生まれたのかは定かではないが、主な原因は学校の教科書にあったという説がある。 小学校の理科の時間に緑青について学び、ここで習った知識を潜在的に信じていたようだ。たとえば、昭和49年の教科書には「金属のさび」という項目があり、緑青について「しめり気の多いところに銅を置くと緑色のさびができる。このさびは緑青といって食べると身体に害がある」と記述している。 どうして害があるのかについての記述はなく、十分な説明もされていない。 これは学校の教科書にとどまらず、あらゆる百科辞典が、緑青は毒と記述していたのである。くり返すが、なんの科学的根拠もないままに、この説が常識としてまかり通っていた不思議が一人歩きしていたのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■まずは、科学的根拠の立証から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この説に根拠はないと考えていた銅業界では、昭和36年、日本伸銅協会を窓口として東京大学医学部衛生学教室豊川行平教授に研究を委託し、翌37年から本格的な第一次の銅の衛生学的動物実験研究を開始した。3年間にわたる長期動物実験の結果、銅と緑青問題について実験は何回か繰り返し行われ、その結果、「緑青中毒は緑青中に含まれているヒ素や鉛のためで、銅塩がなんであろうと、従来考えられていた猛毒であるという認識は間違いで、銅・緑青の毒性は心配に値しない」と結論づけた。 この研究内容は、昭和44年報告書にまとめられ、(社)日本銅センター発行の「銅の衛生学的研究」および「続・銅の衛生学的研究」として公表された。この頃は、まだ社会的に公害問題がクローズアップされていなかったため、学会発表は行わず、報告書の刊行にとどまっていた。 昭和45年を境に、産業公害が声高に言われはじめるようになった。また、前述の報告書の公表にもかかわらず、緑青は猛毒との認識は強く、知識人の間でさえ、この考え方は強く残っていた。そこで(社)日本銅センターでは、昭和46年、当時使用されていた学校の教科書、百科辞典などに記載されている緑青の記述内容と根拠を調べる目的で、その関係者を集め、銅・緑青懇談会を開催した。出席者は、文部省教科書調査官、厚生省厚生技官、教科書・辞典出版社6社、教科書・辞典執筆者(東京学芸大、浦和商などの教師)、大手製薬会社数社、伸銅メーカー技術者等30名が参加し、銅・緑青の有害、無害について討論した。その結果、すべての記述が過去の文献の引用であることが判明し、なんの根拠もないことがわかった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■研究結果を広くPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 銅化合物を経口的に摂取した際の急性毒性はどの程度のものなのか、銅化合物を長期にわたり摂取したとき、どのような生体影響がみられるか、銅が暮らしに身近な金属であるだけに、その安全性を科学的に調べ、衛生学的に研究することは非常に重要である。(社)日本銅センターでは、昭和49年から3年間にわたり、第二次銅の衛生学的研究を東京大学医学部衛生学教室の和田攻教授に委託した。 この結果、緑青の主成分として知られる塩基性炭酸銅または硫酸銅を400ppm、1,000ppm含む餌でマウスを一生飼育してみたが、生長率、生存率、妊娠、出産などへの障害は観察されなかった。1,000ppm投与群では肝臓への蓄積が認められた。銅の主な蓄積部は肝臓だが、400ppm投与のマウスは1年以上飼育しても銅の蓄積はみられなかった。この程度の摂取レベルでは吸収や排泄の過程で調節機能が働いて、生体内の銅レベルを一定に保つ作用が働いているものと考えられた。 この結果は、昭和51年・52年の日本衛生学会で2回にわたり報告された。また(社)日本銅センターでは、これを「銅の衛生学的研究・3部」としてまとめ、全国の公共機関、大学、図書館、医療機関、新聞、関係団体に広く配布した。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■4半世紀を経て実った努力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

さらに当日の朝日、毎日、読売新聞の朝刊でもこのニュースが大々的に取り上げられた。 毎日新聞は第三面のトップ6段抜きで「緑青は猛毒―濡れ衣だった」―厚生省の研究でわかる、と報道した。また、朝日新聞と読売新聞は第二面に3段見出しで報道した。 朝日新聞は、緑青は猛毒の常識破れる、読売新聞は、緑青の毒は強くない―健康に支障ありません―厚生省の研究、と報道した。この記事は共通して実験データを伝え、緑青が毒物や劇物に含まれるような有害物でないことを伝えていた。

誤解を解きたいという強い思いが集まって、動きを開始してから、誤解が払拭されるまでに4半世紀が費やされていた。 科学的根拠のない説が真実のように言われ、親から子へ、そして孫へと伝承されていったこの緑青猛毒説、これまで重ねて訴えてきた「アルツハイマー病のアルミニウム危険因子説は誤解」に酷似しているといえるだろう。 この厚生省の発表により、公に緑青猛毒説が覆えされたが、その後10年以上にわたり、教科書や辞典の一部にはまだ緑青猛毒説が生き残っていた。これらのひとつひとつに対し、実証データをもとに説明し、正しい表記にかえていく努力を続けていった。教科書や辞典のすべてが正しい表記に変わったのは、これから10年近い年月が経っていた。 その後も(社)日本銅センターは広報誌及びテレビ、ラジオなどのパブリシティ、展示イベント等を通し繰り返しPRをしてきた。特に大新聞、テレビなどの誤った報道には対応し、訂正、再報道の実施をさせた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■はじめに;カメルフォードの水道事故 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

昨年12月、英国におけるアルミニウムと健康問題に深い係りをもつ、ウエールズのコーンウオール州カメルフォードの町を訪問する機会を得ました。英仏海峡に面したプリムスまでロンドンから特急列車で約3時間。ここは1620年メイフラワー号が新世界へ出航した地として知られています。18世紀にはスペインやフランスとの戦争に備え、ネルソン提督以下英国艦隊の基地となりました。第二次世界大戦では、ドイツ軍の空襲で町はほとんど破壊されたそうですが、いまは穏かな港町に再建されています。プリムスからカメルフォードまで車で約1時間30分。運転手や道を尋ねた住民が、1988年の水道事故をよく記憶していることが印象的でした。 昨年12月、英国におけるアルミニウムと健康問題に深い係りをもつ、ウエールズのコーンウオール州カメルフォードの町を訪問する機会を得ました。英仏海峡に面したプリムスまでロンドンから特急列車で約3時間。ここは1620年メイフラワー号が新世界へ出航した地として知られています。18世紀にはスペインやフランスとの戦争に備え、ネルソン提督以下英国艦隊の基地となりました。第二次世界大戦では、ドイツ軍の空襲で町はほとんど破壊されたそうですが、いまは穏かな港町に再建されています。プリムスからカメルフォードまで車で約1時間30分。運転手や道を尋ねた住民が、1988年の水道事故をよく記憶していることが印象的でした。カメルフォードには、クラウディ貯水池とサウスウエスト水道会社の浄水場があります。1988年7月、20トンもの大量の硫酸アルミニウムが誤って投入され、それが数日間判らず、酸性の水で水道管から溶け出したアルミニウム、銅、鉛、亜鉛、を高濃度に含む水が、地域の住民約12,000人に供給される事故がありました。アルミニウムの最大濃度は、EU基準200 このため、アルミニウムによって健康被害を受けたという訴えが続出しました。英国政府の調査委員会は長期的な死亡率の比較を提言し、水道事故の水を飲んだ人と、飲まなかった近隣地域の人の死亡率を、10年間追跡調査した結果が昨年5月に報告1)されました。水道事故の水を飲んだ人の死亡は予想よりはるかに少なく統計的に差がない、とこの報告は述べています。 ここでは、水道事故と健康への影響の専門的な分析は別稿に譲り、アルミニウムと健康問題、つまりアルミニウムがアルツハイマー病の危険因子とする説と、それが社会に与えた影響をふりかえり、問題の本質と我々の活動について改めて考えてみたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■アルミニウムと健康問題の歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アルミニウム危険因子説は、第1回アルミニウムと健康フォーラムの講師をお願いした、故ヴィスニスキー先生のウサギの実験(1965年)に端を発します。先生は講演の中で、「学会でこの実験結果を報告すると、多くの人がアルミニウムこそアルツハイマー病の神経原線維変化の原因と結論づけ、それが火事のように広がった」と述べています。 さらに1972年、透析脳症という病気が報告されました。人工透析を受けている患者の脳にアルミニウムが蓄積し、神経細胞を障害して痴呆症や運動障害を起しました。透析脳症の原因は1975年に解明され、腎臓の機能障害でアルミニウムが排泄されないこと、透析液のアルミニウムが直接血液にはいったこと、高リン血症予防のためアルミニウム製剤を服用したこと、等が明らかになり、透析液の管理やアルミニウム製剤の服用中止によって、発症が見られなくなりました。 この病気がアルミニウム危険因子説を補強する役割を果たしました。今は、故ヴィスニスキー先生が、「10年以上前はアルミニウムは危険因子の中でも優先順位が高かったが、現在では危険因子のリストから外れている」と述べているように、透析脳症とアルツハイマー病は別の病気であることが理解されています。 透析脳症は解決しましたが、アルミニウム危険因子説による影響は、英国では1990年頃にピークを迎えます。1980年代末から、調理器具やビール中のアルミニウムをターゲットに、アルツハイマー病との関係を取上げたメディアの報道が頻発しました。ビール会社にとって深刻な問題となり、醸造設備や運搬容器をアルミニウムからステンレスに切替えたり、切替えると輸送に不具合が生じたり、大混乱を生じたと伝えられています。英国のビール生産量をみると、1989年までは6百万キロリットルでほぼ安定していましたが、1990年から急に減少し、1992年には5.5百万キロリットルと約8%落込んだ後、緩やかに回復しています。英国には中小のビール会社が多く、危機管理的対応、イメージの低下、減産、ひいては給与、雇用、配当などへのマイナス影響は十分に想像できます。 ウイットブレッドというビール会社の部長シャープ氏は、まず科学的事実を解明し、それを社会に説明し、風説を否定して解決する方針をとり、研究者や政府との連携、研究基金の設置などを進めました。その結果、1993年には英国農水食品省(MAFF)の安全宣言2)が出されました。短期間に安全宣言をリリースするという英国農水食品省の動きは、素晴らしいと思います。1995年には、第2回アルミニウムと健康フォーラムでも紹介された、ウイリアムズ先生のアルミニウムの生体利用に関する論文3)が出されました。この論文は、体内でのアルミニウムの存在形態を分析し、経口摂取したアルミニウムは、胃の検査の硫酸バリウム同様に生体利用されない、つまり健康に益も害もないことを示したものです。 シャープ部長の戦略は成功し、この問題以降、研究者、業界、及びメディアの間で対話や情報交換が行われるようになりました。メディアの一方的な危険因子報道はなくなり、アミロイド斑(老人斑)の解明が、アルツハイマー病解決の鍵であることを紹介する役割を果たしたと言われています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■日本のアルミニウムと健康問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本では、英国から数年遅れて1992年から危険因子説の報道が目立ち始めます。アルミニウム同位体26Alをラットに血管注射して脳に入ることを証明した、湯本先生の学会発表が契機になりました。アルミニウムを注射すれば脳に入ることは、ウサギの実験や透析脳症で十分証明されているのですが、アルミニウム危険因子説が新聞で大きく取上げられました。 続いて1996年には国会でも取上げられ、1996~1997年頃にアルミニウム危険因子説の報道がピークを迎えます。この稿を書くにあたり当時のファイルを見ると、「アルミニウムは復讐する」、「アルミ調理器具めぐり両論」、といったタイトルの記事の多さに改めて驚きました。英国ではビールがターゲットでしたが、日本では調理器具に変わっていること、またアルミニウムに限ってリスクを論じ、他物質との比較やリスクの程度を論じない、という特徴があります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■アルミニウムと健康連絡協議会の見解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1996年に設立された「アルミニウムと健康」連絡協議会(以下協議会)は、この問題を科学的に理解することを基本に、アルミニウムと健康フォーラム、内部講演会、海外の研究機関や団体との連携調査、等を行い、アルミニウムと健康問題の解明に努めてきました。そこから得た結論は、アルミニウム危険因子説は過去の仮説であった、ということです。 法則になると生命が長いのですが、仮説は次々に発見される事実の前に検証され、消えていき、また新しい仮説がたてられます。そのような仮説のひとつであったと考えています。この結論を得た根拠は、必要に応じて関連資料4)をご覧頂きたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■報道関係各位へのお願い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本では、まだアルミニウムと健康問題をよく理解しない報道が多くあります。協議会の活動が十分でないことを反省して、今後の活動を企画する必要があるのですが、報道関係各位にも理解を求めたいと思います。 昨年、協議会の見解のリリースや、訂正報道を求めるなどした報道は、毎日新聞(大阪版、3月21日)、TBS「スパスパ人間学」(4月4日)、日本テレビ「おもいッきりテレビ」(9月4日)、の3件です。 特に影響力が大きいテレビ番組で、日常の食品について(1)アルミニウムは毒性が高いこと (2)アルツハイマー病に関連すること (3)対策は鉄を多く含む食品を摂取すること等を述べ、アルミニウムと食品、健康に誤解を招く番組が目立ちました。協議会が説明を求めたことに対する対応もさまざまで、かなり理解頂けた放送局がある一方、またいつ非科学的な番組が流れるか判らないという懸念を深める放送局もありました。 まずお願いしたいことは、アルミニウムと健康、毒性、食品、等をテーマとした番組を作る場合、健康や毒性に関する一般的な基礎を理解してから制作してほしいということです。参考として、このテーマに関する協議会の内部講演会抄録5)6)2通を同封します。マスコミの影響は非常に大きいので、この程度は理解してから番組や記事を作って頂きたいと思います。 次にお願いしたいことは、アルミニウムと健康問題の全体像をよく伝えて頂きたいということです。従来の報道は、一部の人の見解を強調して紹介し、全体の動向が解りにくいという問題があります。少数意見を尊重するという立場はよく理解できるのですが、同時にWHO、MAFFなどの専門機関や、大多数の専門家がどう考えているかも併せて紹介する必要があると思います。 健康に関することを軽々しく扱ってはいけないと協議会は常々自戒していますが、社会的な影響力を持つ報道関係各位にも、この点は特に理解を求めたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「アルミニウムと健康」連絡協議会は、アルミニウムとアルツハイマー病に関する消費者アンケートを実施し、このほどその結果を発表した。 「アルミニウムがアルツハイマー病の原因ないし関連因子である」とする仮説は、WHO(世界保健機構)、英国アルツハイマー病協会等が否定する見解を発表しているが、我が国ではこの説が度々流布されている。しかし、これまで一般消費者がどの程度認知しているかを客観的に測定したデータはなかった。 首都圏の男女1,000人を対象(回収数761)とした本調査によると、アルミニウムのアルツハイマー病関与説を「聞いたことがある」とする人は全体の39%であった。 その情報源としては、(1)テレビ(45%)、(2)本・雑誌(34%)、(3)友人(25%)、(4)新聞(24%)と、口コミよりもメディアによる認知が多い。 「アルミニウムとアルツハイマー病に関係があると思うか」との問に対しては、「わからない」が半数(48%)を占めたが、残りは「かなり/少しは関係していると思う」と「全く/あまり関係ないと思う」が26%ずつと半々であった。当然ながら「アルミ仮説」を聞いたことのある人が「関係あり」とする比率が高いが、中でもマスコミから聞いた人は一段と高くなり、マスコミの影響力の大きさが実感される。 一方、「あらゆる食品はアルミニウムを含んでおり、特にパン、海藻などは多いことを知っている」は11%、「WHO(世界保健機構)などでは、関係がないとの見解を出していることを知っている」は7%にとどまり、正しい知識を持っている人は少なかった。 当協議会では、4割が関与説を認知し、1/4が多少の差はあれ信用しているという結果を真摯に受け止め、正しい情報のより一層の広報PRの重要性を改めて認識しているが、同時にマスコミには社会的責任を十分踏まえた、客観的で正確な報道をするよう訴えていくことにしている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <主要設問と回答> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「アルミニウムと健康」連絡協議会(議長 佐藤 昭一)は、 平成14年9月4日の日本テレビ番組"午後は○○おもいッきりテレビ・体内に溜まった有害物質(水銀やダイオキシンなど)を体外に追い出す食品!"における「アルミニウムは毒」とするなどの報道に対し、遺憾の意を表すとともにその科学的根拠の説明を求め、それらの根拠が明らかでない場合は、放送内容を訂正すること、及びホームページからの当該部の削除を求めました。(9月10日付リリース (PDF:287KB) 参照) その後、当協議会は報道内容に対する科学的根拠を示すよう、また報道内容とは異なる科学的結論も論じられているにもかかわらず何故合わせてその紹介を怠ったのかにつき、日本テレビと面談を含む数回のやりとりを行いましたが、いまだ満足すべき回答は一切寄せられておりません。今回の報道は、諸説が混在し確定的な科学的結論に至っておらず、ごく一部の仮説にすぎないアルミニウムのアルツハイマー病関与説を一方的に科学的根拠を示すことなく取り上げたのみならず、それを勝手に拡大解釈して砒素・水銀と同列の「毒」と断定する甚だ不用意かつ軽薄なもので、はなはだ"取材・報道における正確さ、公正さ"が欠如したものであると言わざるを得ません。 当協議会とのやりとりを通じて、番組側は番組ホームページに若干の追加情報を掲載したものの放映内容再録部分はそのままであり、番組作りに問題点があったことは視聴者(閲覧者)には微塵も知らされておらず、そのような情報追加を行ったことを視聴者に積極的に知らせる工夫もなされておりません。日本テレビは全国の多数の視聴者に不十分な情報を与えたにもかかわらず、その誤解を解くに足る十分な努力を払っていないものであります。 このような、健康情報を軽々しく扱う番組制作方針に鑑みるに、当協議会としては、日本テレビの姿勢は「日本民間放送連盟の報道指針」に則り、十分にその社会的影響力を自覚しつつ正確かつ公正なる報道をすべく常に努めるべき報道機関としての資質をはたして満足に有しているのだろうかとの疑念を抱かざるを得ません。 ここに「アルミニウムと健康」連絡協議会は、改めて日本テレビの番組制作方針の不正確さや不公正さを、ホームページをご覧になられた皆さんに広く問うべく、これまでの経緯を公開することを決定した次第です。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

TBSテレビで4月4日放送された『スパスパ人間学!サビる脳!&若返る脳!!今から始める脳ミソ丸洗いスペシャル』に対する当協議会からの放送内容訂正要求 (PDF:112KB) について、4月26日にTBS((株)東京放送)より回答がありました。 回答文書をそのまま掲載するとともに、当方とのやりとりを以下に掲載いたします。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3月21日付毎日新聞(大阪)・朝日新聞(大阪)、22日付夕刊毎日新聞(東京)などで報道された標記の件について、当協議会の見解は以下の通りです。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一歩一歩進むアルツハイマー病の原因究明とその治療法。今回は、その治療薬開発の最近の動向について紹介する。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

今回のフォーラムは、アルツハイマー病をどのようにして予防・治療するかということがメーンテーマですが、皆さんの関心の高いのは、アルミニウムに関連したことのようです。

今回のフォーラムは、アルツハイマー病をどのようにして予防・治療するかということがメーンテーマですが、皆さんの関心の高いのは、アルミニウムに関連したことのようです。 「火のないところに煙は立たず、どうしてこれだけしつこくアルミニウムが注目されるのか」というご質問がありました。先ほどの講演で、アルツハイマー病の危険因子として年齢や家族歴、遺伝性などがあるということを言いましたが、明らかにこれがリスクファクターだとわかっていても、若返るわけにはいかないし、家系図を書き換えるわけでもない。少しでもリスクを下げられるものはと言えば、運動や栄養などの生活関連要因になってしまいます。もし仮にアルミニウムがアルツハイマー病の発症に関与しているのであれば、アルミのなべは使わない、アルミ缶の飲料水は飲まないというようにすることによって、そのリスクを多少なりとも回避できる。このように、努めれば変えられると思うからこそ、白だ黒だといって論議が尽きないのだろうと、思います。しかし、実際にはそのようなデータは一つもありません。

「火のないところに煙は立たず、どうしてこれだけしつこくアルミニウムが注目されるのか」というご質問がありました。先ほどの講演で、アルツハイマー病の危険因子として年齢や家族歴、遺伝性などがあるということを言いましたが、明らかにこれがリスクファクターだとわかっていても、若返るわけにはいかないし、家系図を書き換えるわけでもない。少しでもリスクを下げられるものはと言えば、運動や栄養などの生活関連要因になってしまいます。もし仮にアルミニウムがアルツハイマー病の発症に関与しているのであれば、アルミのなべは使わない、アルミ缶の飲料水は飲まないというようにすることによって、そのリスクを多少なりとも回避できる。このように、努めれば変えられると思うからこそ、白だ黒だといって論議が尽きないのだろうと、思います。しかし、実際にはそのようなデータは一つもありません。 大正12年のデータでは、日本は男性と女性の平均寿命が1歳しか違いませんでしたが、その後、女性の平均寿命が非常に延びました。途中で日本の平均寿命が米国の平均寿命を抜きました。もともと日本では脳出血による死亡が多かったのですが、食事を指導することによって脳出血による死亡が減りました。日本の女性の平均寿命が世界一になった背景に、生活習慣、特に食事を改善することによって死亡率を下げるということがあったと思います。

大正12年のデータでは、日本は男性と女性の平均寿命が1歳しか違いませんでしたが、その後、女性の平均寿命が非常に延びました。途中で日本の平均寿命が米国の平均寿命を抜きました。もともと日本では脳出血による死亡が多かったのですが、食事を指導することによって脳出血による死亡が減りました。日本の女性の平均寿命が世界一になった背景に、生活習慣、特に食事を改善することによって死亡率を下げるということがあったと思います。 免疫システムというのは非常にナイーブなものです。アミロイドβたんぱくがうまく吸収されて、ちょうどよく抗体ができるようにならなければいけないが、それが強すぎると、逆に炎症が起こって下痢をしてしまう。その微妙なバランスのところがあるので、簡単に食べ物に入れるという方法にはまだ工夫が要ると思います。

免疫システムというのは非常にナイーブなものです。アミロイドβたんぱくがうまく吸収されて、ちょうどよく抗体ができるようにならなければいけないが、それが強すぎると、逆に炎症が起こって下痢をしてしまう。その微妙なバランスのところがあるので、簡単に食べ物に入れるという方法にはまだ工夫が要ると思います。