5. 化学的性質

アルミニウム材料の諸特性データベース

5. 化学的性質

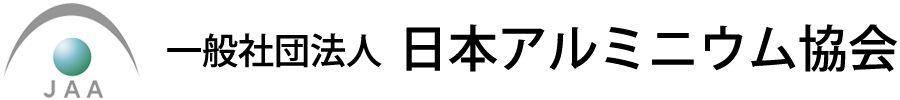

アルミニウムは本来活性な金属ですが、環境中の酸素と直ちに反応して表面に保護性のある酸化皮膜が形成されるため、乾燥した室温の空気中では安定です。また、この酸化皮膜の状態が、アルミニウムが各種環境に暴露された際の化学的性質を大きく変化さます。乾いた室温の大気中で形成する酸化皮膜は約1nm程度のバリヤー層と呼ばれる緻密な層でできており、機械的な損傷を受けてもすぐに再生されます。大気中に水分があると酸化皮膜は水和反応を受け図6.1.1に示すような二重構造となります。バリヤー層上の水和酸化物は比較的厚く成長しますが欠陥が多く保護性は劣ります。

(1)試験方法

乾いた空気中では保護性を有する酸化皮膜ですが、水と接触すると破壊されアルミニウムは腐食を受けるようになります。だだし、中性環境中では溶解したアルミニウムイオンが再び水和酸化物(腐食生成物)を形成し表面を覆うため、腐食の進行は抑制さます。この水和酸化物の保護性は、水中に微量に含まれる塩素イオン(Cl-)により大きく低下します。

(2)酸やアルカリによる溶解

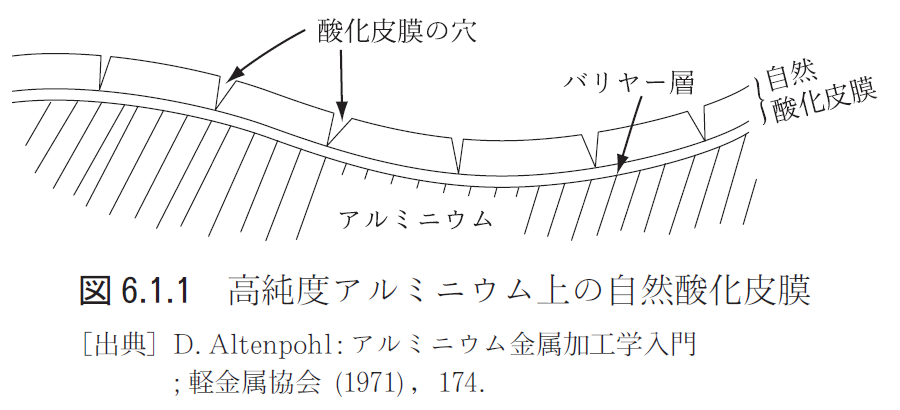

水中で形成する水和酸化物は両性化合物であり酸やアルカリ環境では容易に溶解し、アルミニウムは図6.3.1に示すような溶解を受けます。溶解速度はpHが中性(溶解量の極小点はpH5.1です)から酸性あるいはアルカリ性に偏るほど大きくなります。

(3)腐食形態

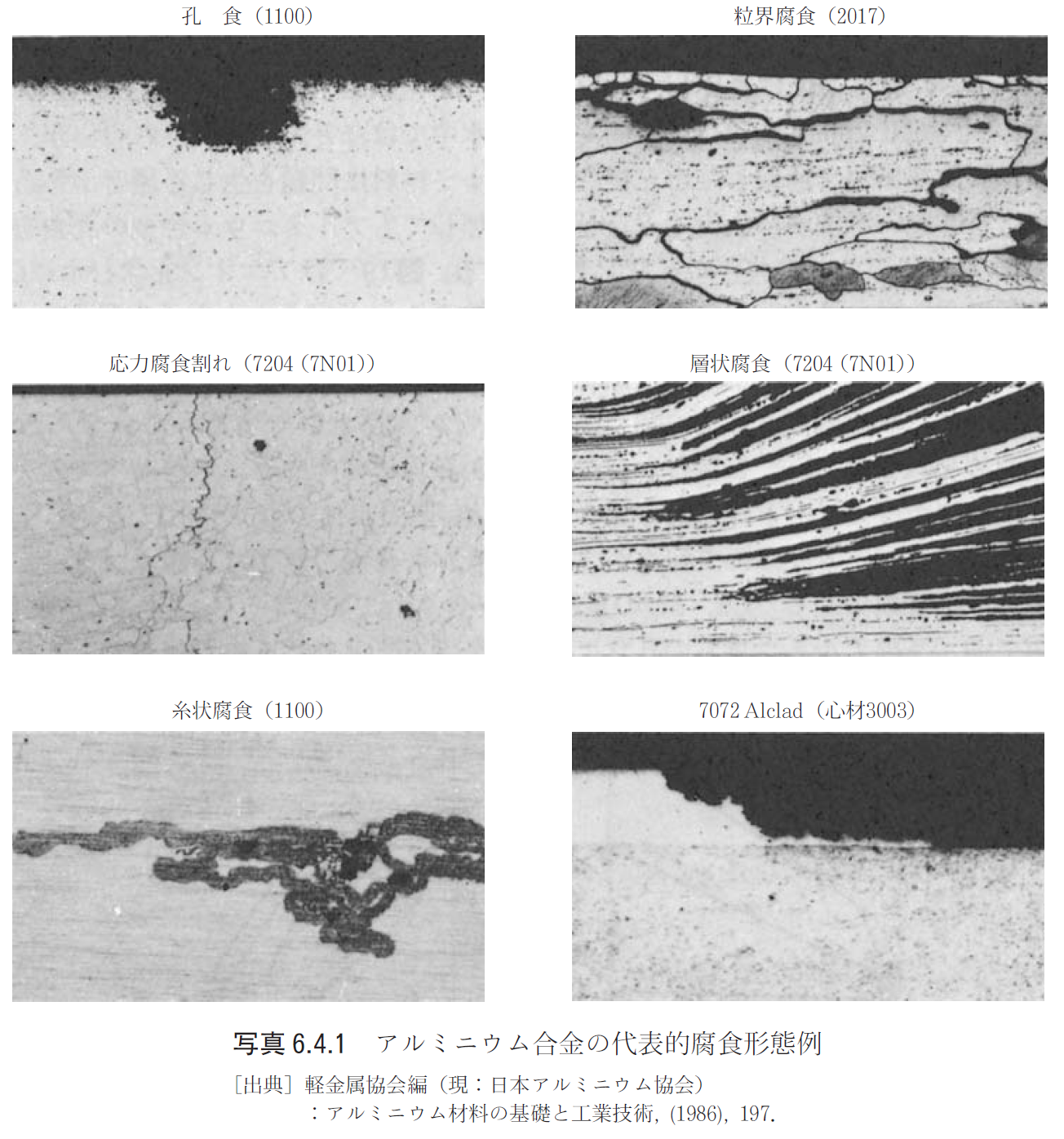

金属が外部環境と反応して、酸化物や水酸化物等の金属以外の化合物に変化して、金属としての機能を失うことを腐食といいます。一般には金属光沢が失われたり、ピットの形成による外観異常として観察されます。また、結晶粒界などが選択的に腐食される場合には、外観の変化は少ないものの破壊強度の低下が生じる場合があります。アルミニウムの腐食形態を写真6.4.1に示します。代表的な腐食形態は孔食であり、ピット状の局部腐食となります。この孔食は、実環境中に多く存在する塩分(Cl-)により促進されます。

(4)接触腐食

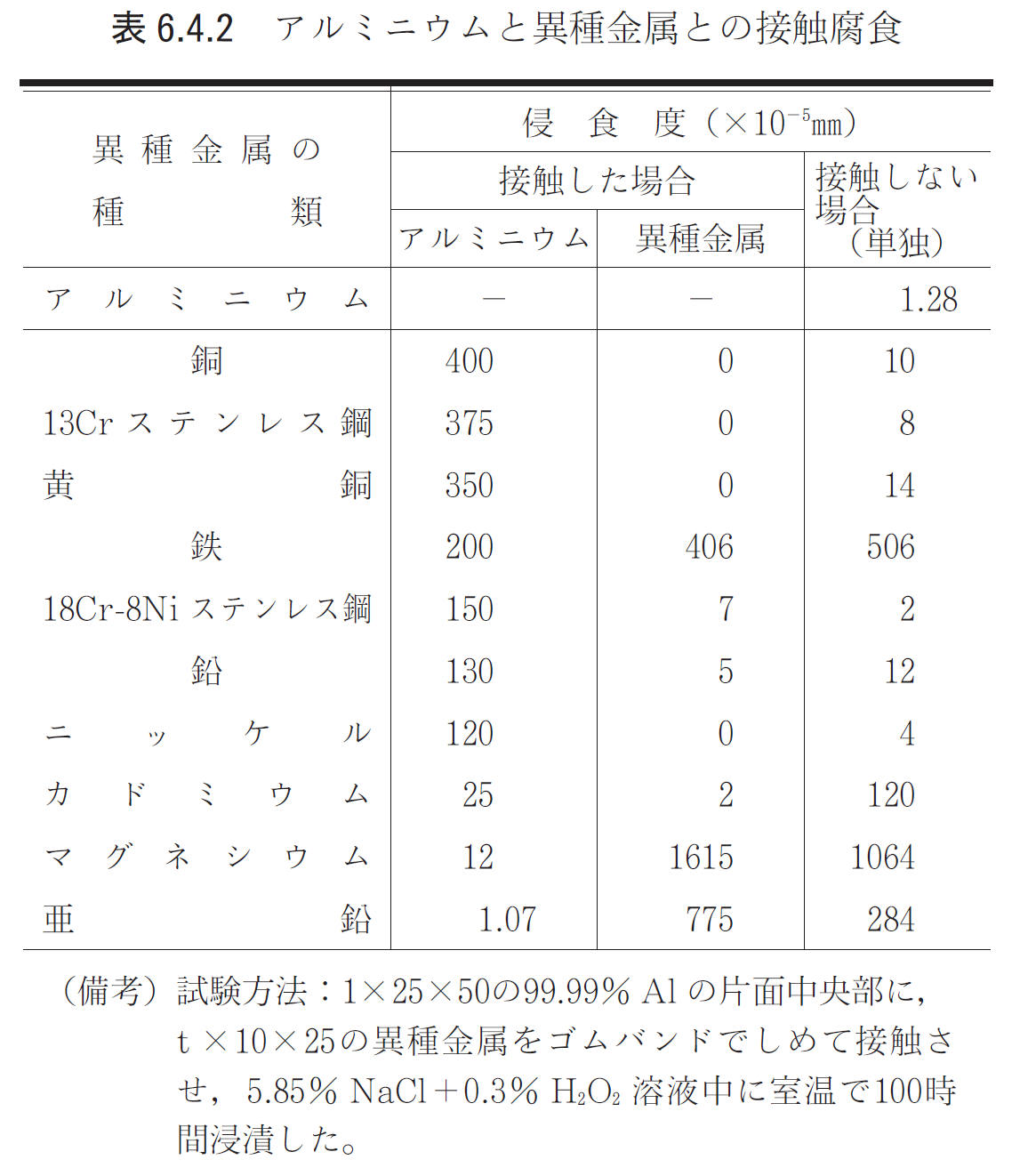

アルミニウムと他の金属を直接接触させ、かつ、水分が存在すると接触腐食と呼ぶ急速な腐食が生じる場合があります。接触させる相手金属がアルミニウムよりも電気化学的にイオン化し難いほど、アルミニウムの溶解が促進されます。例えば、自動車等で鋼材とアルミニウムを接合して使用する場合には、両材料の間に絶縁体を挟むか、シール材を塗布して水分の侵入を防ぐ等の対策が行われています。接触腐食の程度については、各種の電気化学的な解析が行われており、相手材にアルミニウムよりもイオン化し易い亜鉛を用いてアルミニウムを防食する方法等も考案されています。接触腐食の浸食度の一例を表(6.4.2←ハンドブックのまま記)に示します。

(5)応力腐食

応力腐食割れは環境脆化の一種であり、応力と腐食が影響して起こる脆性破壊です。特に、高強度の2000系や7000系材料では応力腐食割れに注意が必要となります。これら合金系では、合金成分の析出により高強度化しているため、結晶粒界が腐食を受けやすい場合があり割れへと拡大するためです。

(6)自然環境における耐食性

アルミニウムは、化学的性質で記したように中性付近の実環境では良好な耐食性を示しますが、材料表面は水和酸化物が形成したり、微小なピットが発生することで光沢が失われる等の変化を受けます。従って、外観を重視する場合には、陽極酸化処理や塗装等の表面処理が行われています。実環境での耐食性は、高温高湿かつ飛来塩分濃度の高い沖縄県の海岸沿いでの大気暴露試験が多く行われています。また、都市部での暴露試験も行われます。大気暴露試験には数年以上の年月が必要となることから、室内での加速試験も多く試みられており、その代表例に5%の塩化ナトリウム水溶液を吹きかける塩水噴霧試験があります。

ここでの説明より更に詳しい内容および具体的で詳細な技術データをお知りになりたい場合は、「アルミニウムハンドブック第8版」をご購入されることをお勧めいたします。

下記ボタンを押しますと、申込みのページに移動します。

一般社団法人 日本アルミニウム協会 自動車アルミ化委員会 更新日: 2023/04/01