昭和30(55〜64)年代になり、アルミの建築用途は、住宅のサッシ、ビルのカーテンウォールは元より、スパンドレル、屋根、天井吸音板などに拡がりました。さらなる建築用途の増大を狙い、ポストサッシとしてアルミの建築構造を普及するために、建築用軽金属委員会は61(昭和36)年に、建築業界にも向けて「アルミニウム合金の建築構造」と「アルミニウム建築構造計算基準」を発刊しました。

着工住宅戸数50万戸時代において、59(昭和34)年にダイワハウス「ミゼットハウス」、翌年に積水ハウス「セキスイハウスA型」が発売され、プレハブ住宅メーカーが誕生しました。住宅のプレハブ(組立)、工場生産・量産化は、アルミの建築構造の研究と併せ、アルミ業界におけるアルミハウスの取組みを加速させました。

昭和30年代の後半に、同時代のアルミの普及活動を象徴する、軽金属協会の実施した3つの設計競技がありました。

61(昭和36)年「アルミニウムを使用した乾式住宅設計」

62(昭和37)年「アルミニウムを用いた組立住宅設計競技」

昭和40(65〜74)年代の高度成長期の下、アルミ産業も、昭和44(69)年に総需要を100万トン台に増大し、成長発展するアルミ企業は、多大な投資によって、アルミハウスの技術を海外から導入するとともに研究、開発を推進させました。住宅着工戸数も68(昭和43)年に100万戸を超え、列島改造ブームによる伊豆・箱根、那須などでの別荘建設ラッシュの昭和40年代の後半に、5つのアルミ企業とグループは、4種のユニット、パネル構法と2種の軸組構法、3種の一般住宅と3種の別荘、レジャーハウスというアルミハウス(写真、説明(1)〜(5)を参照)を住宅市場に供給しました。あたかもアルミハウスの時代到来を思わせました。

また、この時代は、住宅以外にも小規模なアルミ建築物が、実験も含め多く建設されました。64年の竜護山大智寺本堂(写真、説明(6))から73年の富士測候所庁舎(写真、説明(7))、75年の沖縄国際海洋博覧会 シーサイド観客サービス施設(写真、説明(8))、75年のコベルコ科研守衛所(写真、説明(9))等です。

説明

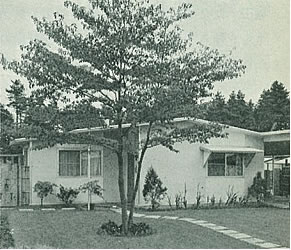

(1)パネルファブパネルによるプレハブ住宅;日軽アルミグループ

パネルファブパネルは、アメリカのパネルファブプロダクツ社が開発したペーパーハニカムサンドイッチパネルで、昭和40(65〜74)年代初頭に日本パネルファブが技術導入し、カーテンウォール、間仕切り壁などの建材として量産体制に入りました。

パネルファブパネルは、アクリル系塗料を焼付塗装したアルミ、鉄板などのコイル材とフェノール樹脂によって難燃化したペーパーハニカムとを、クロロプレン系合成ゴムにて熱処理で貼り合わせたものであります。71(昭和46)年には、建設省の通達によって「土塗壁と同等以上の延焼防止の効力を有する構造」と評定されました。

グループは68(昭和43)年に、パネルファブパネルによる工場生産住宅「スペースカプセル」、現場組立住宅「PFハウス」の開発に着手しました。

「スペースカプセル」は、69(昭和44)年に「SHILAC」計画として白樺湖に4棟が試作され、軽量鉄骨フレームにパネル2.4m×1.2mを貼り、19.60m2、13.72m2、10.78m2の3種類を標準カプセルとして完成されました。レジャーハウスの用途では、キッチンセット、バスルームユニット、折りたたみ式二段ベッドなど最低限度の生活設備類を設置しました。建築基準法第38条の規定に基づく大臣の構造認定も取得し、別荘から店舗用、仮設の建物に用途拡大し、75(昭和50)年までに3,000棟を建設、据付けました。

「PFハウス」は、幅・標準900(特注300〜1,400)、長さ・標準10mまで(特注・輸送可能な範囲)、厚さ・標準2、3インチ(特注4インチ)のパネルファブパネルを、アルミ押出し形材を主要構造材としてアルミ合金のブラインドリベットで結合して構築するものであります。「PFハウス」陸屋根式型式14タイプ、切妻屋根型式19タイプなどに対して大臣の構造認定を受け、工場の事務所棟を始め、従業員宿舎、別荘(以上、単品オーダー)、商品化したパブリックトイレ、プールハウスなどに展開しました。

パネルファブパネルによるプレハブ住宅

69(昭和44)年にアメリカ政府が実施した、安価で居住性の高い住宅に関する提案「OPERATION BREAKTHROUGH」においてアルコア社のアルミフレーム・ビルディング・システムが選ばれ、その後、古河アルミニウム工業がアルミフレーム・システムとしてライセンスを取得しました。アルミフレーム・システムは、アメリカでは押出し形材による枠組壁工法でありましたが、日本では、耐震、大きな開口部のために、幅90の 形の柱、

形の柱、 形の柱(トラス用も)、

形の柱(トラス用も)、 形接続の嵌合柱、

形接続の嵌合柱、 形の嵌合・角柱と幅94プレートのフレーム枠、窓枠、180×90の梁、C形(54×94)の土台、径38パイプのブレース、トラス斜材というアルミ押出し形材による軸組構造(アルミ使用量16kg/m2)に改良しました。延床面積26〜116m2の平屋、2階建の74プランは大臣の構造認定を受け、76(昭和51)年までに数十棟を建築しました。

形の嵌合・角柱と幅94プレートのフレーム枠、窓枠、180×90の梁、C形(54×94)の土台、径38パイプのブレース、トラス斜材というアルミ押出し形材による軸組構造(アルミ使用量16kg/m2)に改良しました。延床面積26〜116m2の平屋、2階建の74プランは大臣の構造認定を受け、76(昭和51)年までに数十棟を建築しました。

アルミフレーム・システム住宅

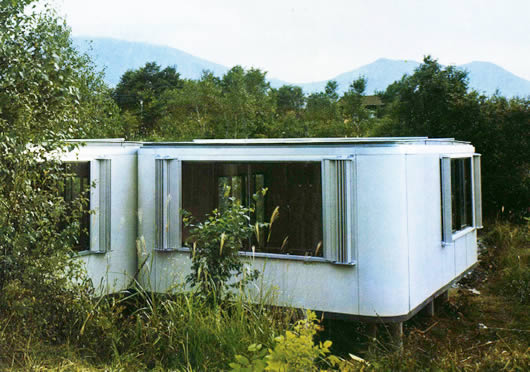

(3)トレルメント工法によるアルミプレハブ;三井金属鉱業、三井アルミニウム工業、三井物産

トレルメント工法は、60(昭和35)年代初頭に西ドイツ・E.G.レンシュの発明したアルミの特許工法であり、ヨーロッパ全土にて約6万m2の実績であった70(昭和45)年には、3社がライセンスを取得しました。

アルミの大型押出し材である柱(6辺の羽をもつ)、梁、コネクターと、工場生産の壁、天井、床パネルで構成され、正三角形(1辺2.3m)のグリッドを基本としてプラニングに柔軟性をもたせたシステムであります。

72(昭和47)年に日東工営などと提携し、2年間で住宅を始め別荘、事務所、店舗など約50軒を施工し、74(昭和49)年には46種類のプランにて大臣の一般認定も取得しました。工法の特徴は、正六角形(構造体でのアルミ使用量17〜25kg/m2)のプランとともに、従来の50%以下の労務費による全体で8〜10%のコストダウンであります。

トレルメント工法によるアルミプレハブ

70(昭和45)年から他のケースとは異なり独自に開発を始め、72(昭和47)年に室内23m2、30m2の2種、4タイプの販売を開始しました。

サンレポーは、軽量鉄骨の骨組とアルミポリエチレン複合材のパネルで構成される800×2,400のユニット4個と、アルミカラーエンボスシートの屋根(天井)パネル、床パネルとで組立てる軽量鉄骨造パネル構造でありました。各ユニットは、キッチン、バス、洗面・トイレ、収納、ツインベッドなどの機能を持ちます。3トン程度のクレーン車を用い、ユニット、パネルをボルト締めで組立て、アルミブチルゴムシート、コーキングで防水した後、カーペット敷などの内装工事と電気の配線、接続などの設備工事にて、施工期間3〜5日で完成します。

サンレポーは、73(昭和48)年に大臣認定を受け、74(昭和49)年末まで約900棟の実積でありました。

サンレポー

カプセルFMは、シェル石油がR.ローウェイに設計を依頼した住宅をモデルにして、共同開発され、72(昭和47)年に販売を開始しました。

4.8m×4.8m、7.2m×4.8mの2種の基本ユニットの組立は、コーナーのRパネルの柱を鉄骨の梁で連結し、柱間に非耐力壁のアルミパネル幅1.2m、アルミの屋根を建て込みます。セカンドハウスを主対象として、現地での建て方は2、3日で可能で、その他の工事も含め最低2週間で完成します。

カプセルFM

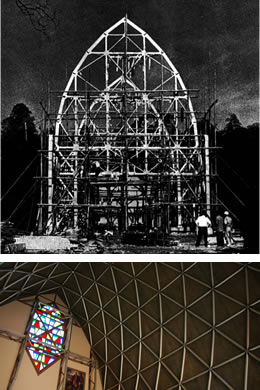

所在地;埼玉県坂戸市、設計;国方秀男、田中正孝

アルミの軽量性、精度の良さは工事用電力が引けない、山門を通ることのできる輸送条件などいくつかの制約をクリアすることができた。腐食やシロアリの心配がいらないアルミの耐久性の良さはお寺の本堂としても最適な素材であった。

竜護山大智寺本堂

所在地;富士山山頂、設計;建設省中部地方建設局営繕部、製作;日本アルミ、施工;大成建設

落雷から設備機器をまもる鳥かご方式の構造となること、軽量性、耐寒性からアルミ構造となった。

富士測候所庁舎